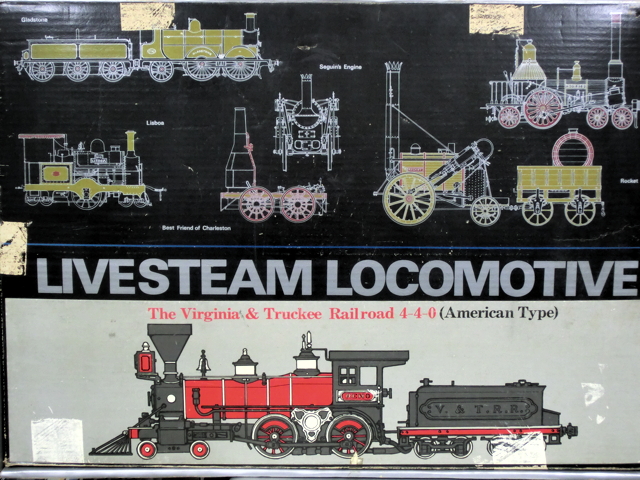

The Virginia & Truckee Railroad

4-4-0 (American Type)

4-4-0 (American Type)

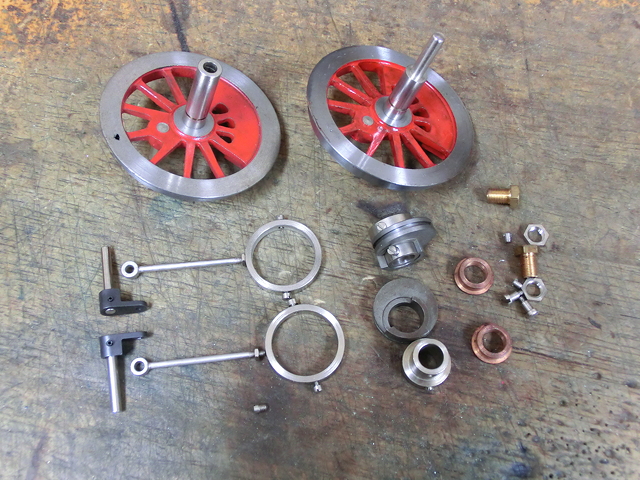

キットは、アスター・ホビーのThe Virginia & Truckee Railroad 4-4-0です。ある経緯から、私のところに組み立ての依頼が来たものです。

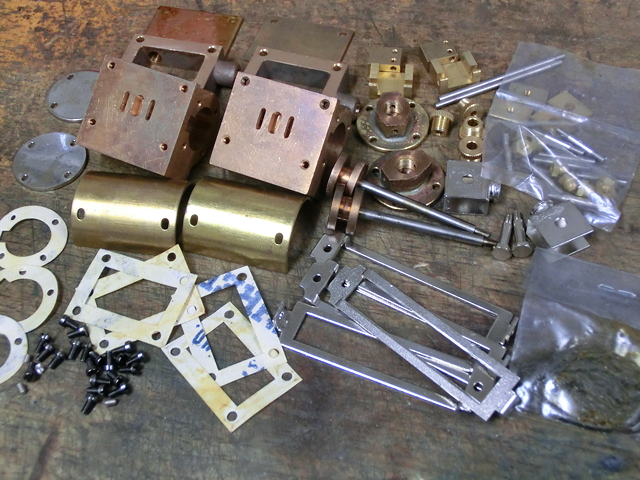

キットは、アスター・ホビーのThe Virginia & Truckee Railroad 4-4-0です。ある経緯から、私のところに組み立ての依頼が来たものです。  箱を開けたところ

箱を開けたところ意外に部品数が少ない感じですが、細かいパーツは左下の赤い紙の入った袋の中にあります。真ん中にあるのがスミシスボイラ。それから、左の方にはチキンフィード式の燃料タンクがあります。久しぶりのアルコール焚きです。

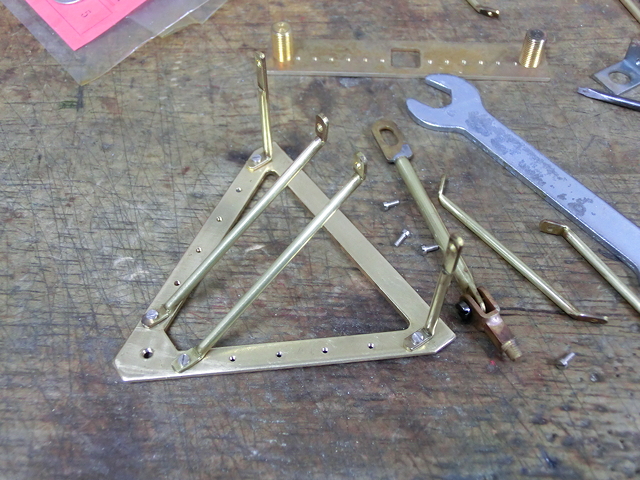

まずは組立説明書どおりカウキャッチャーから組み立てます。パーツを取り出してみると黄銅のパーツが結構汚れ(錆び)ていました。なので、軽くサンドペーパーで汚れをとってから。

まずは組立説明書どおりカウキャッチャーから組み立てます。パーツを取り出してみると黄銅のパーツが結構汚れ(錆び)ていました。なので、軽くサンドペーパーで汚れをとってから。 早速組み立て

早速組み立てカウキャッチャー脚は、特に中ぐらいの長さのカウキャッチャー脚は上下が分かり難いので、下側の三角のベースの方から先にネジ止めをすると上下が分かり組み立てが楽です。使用するネジはM1.2、かなり小さいです。ちなみに、付属のネジは全てマイナスネジのようです。油や水を使うライブスチームには、やはりマイナスネジなのでしょうか?

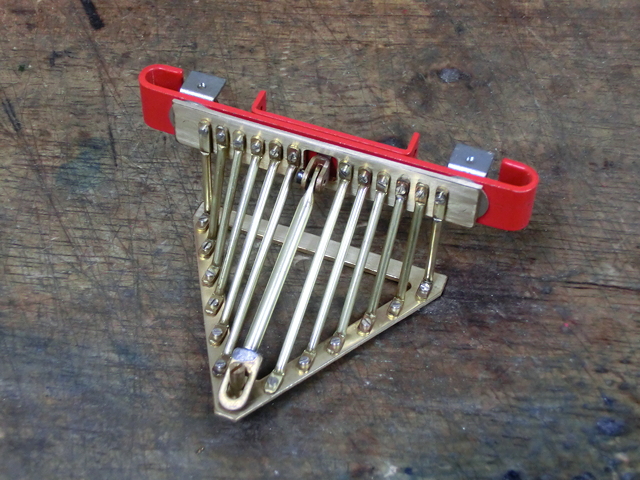

組み立て終わったカウキャッチャー

組み立て終わったカウキャッチャーネジ止めが何箇所もあるので、初めから強く締めずに全体を組み立ててから強く締めると歪まず組み立て易いです。

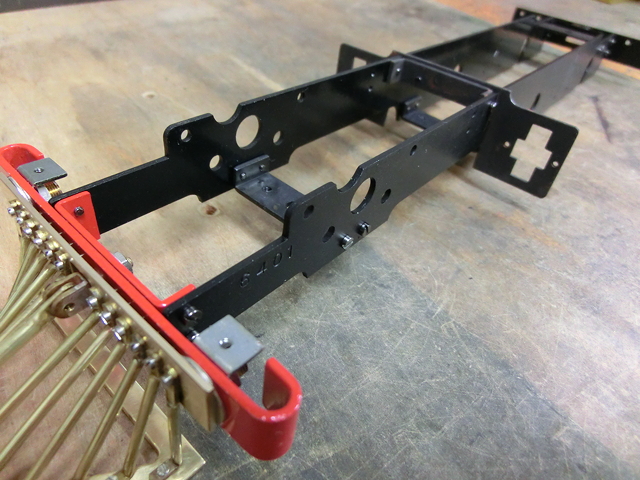

フレームにカウキャッチャーを取り付けたところ

フレームにカウキャッチャーを取り付けたところキットなので当たり前ですが、フレームは穴あけもネジ切りも全て済んでいるので、20本ほどのネジ(M2)を締めるだけ簡単に組めてしまいます。自作の場合、このフレームの切り出しが結構苦痛なのですが、楽ですね〜、あっけないくらいです。

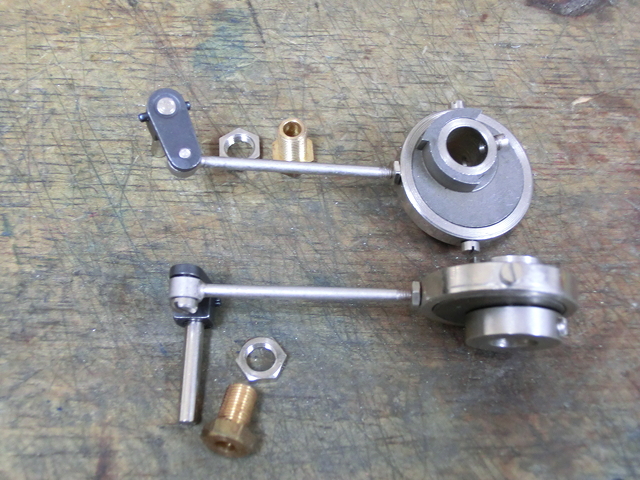

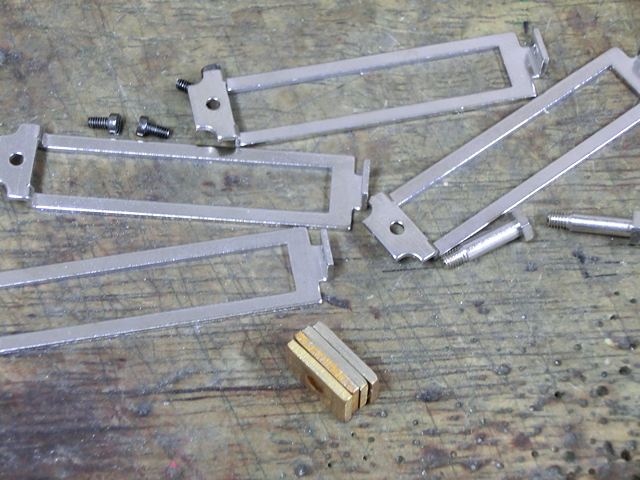

動輪の組み立てですが、初めにスリップエキセントリック弁装置から組み立てます。左の写真が、そのパーツ。

動輪の組み立てですが、初めにスリップエキセントリック弁装置から組み立てます。左の写真が、そのパーツ。左からロッカーアーム、エキセントリックロッド、エキセントリックストラップ、それとスリップエキセントリックとエキセントリックスリーブです。

スリップエキセントリック弁装置を組んだところ

スリップエキセントリック弁装置を組んだところ 第1動輪の組み付け

第1動輪の組み付け第1動輪は左右に分かれているので、それぞれの車軸に動輪軸ブッシュとエキセン部分を入れてから左右をつなぎます。車輪のフレームへの取り付けは、車軸にある溝にEリングをはめて固定するようになっています。

先台車、4-4-0の初めの"4"のところです。

先台車、4-4-0の初めの"4"のところです。先台車枠と横バリをM2.6のネジで組み立てますが、片側は2本のネジ(M2.6)でしっかり固定しますが、もう片方は少し隙間(0.1から0.2mmぐらい)をあけて取り付けます。こうすることで台枠板が回転し、歪んだレールにも車輪が追従する仕掛けになっています。中央のX型の板は、先台車枠の回転を戻すための復元バネです。

車輪の先台車枠への取り付けは、動輪と同じくEリングを使います。それから、組み立てたボギー台車は、主台枠の中間バリに立てたセンターピンにスプリングをはめてからM4ナットで取り付けます。(写真の状態から裏返しにひっくり返して取り付け)

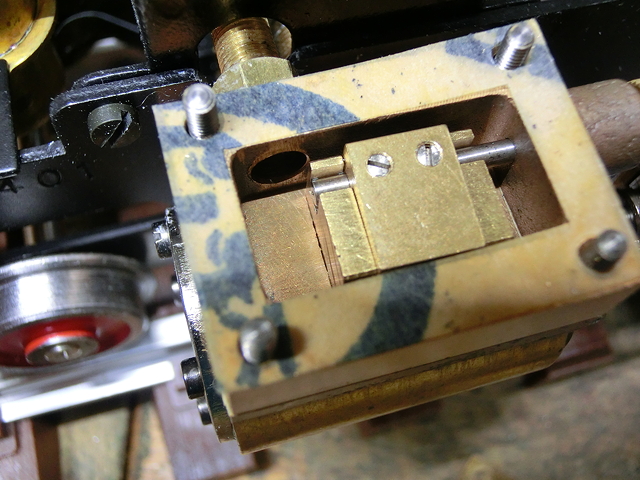

シリンダ関連のパーツです。

シリンダ関連のパーツです。シリンダとシリンダ後蓋、それからバルブチェストは鋳造。シリンダ前蓋とバルブチェストの蓋、それとクロスヘッドとスライドバーはプレスです。で、ちょっと気になるのがシリンダの内側面。中ぐりバイトで挽いた筋が残っています。軽くリーマーを通したいところですが、でも、そうすると余計な工作が増えそうなので、このままで組み立てることにします。

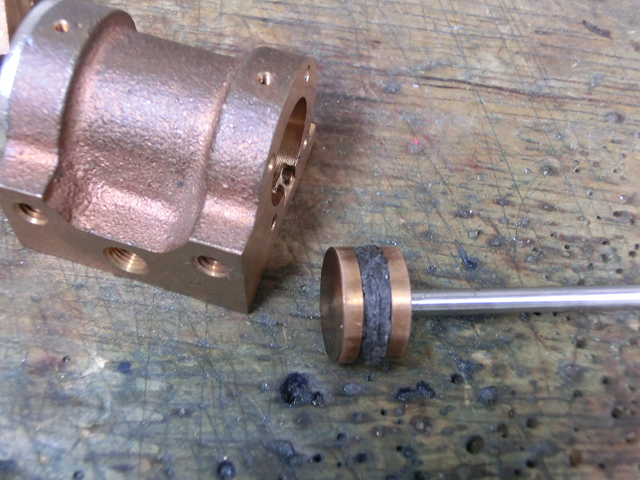

写真は、ピストンにグラファイトヤーンを巻いたところ

写真は、ピストンにグラファイトヤーンを巻いたところこのグラファイトヤーン、きつく巻き過ぎても緩すぎてもダメなので結構加減が難しいです。

シリンダを組み立てたところ

シリンダを組み立てたところバルブチェストは、写真のように薄紙のパッキンを挟んでから蓋をします。シリンダの前蓋と後蓋も同様に、この紙のパッキンを挟んでから蓋をしています。

プレスのクロスヘッドが、ちょっと安っぽいですね。

写真はスライドバーとクロスヘッドのコマ(黄銅のパーツ)です。これもプレスで出来ています。で、このコマですが、断面にプレスで抜いたときの筋があります。スライドバーも内側のコマと接する面に、やはり縦の筋があります。このままでは抵抗になりそうなので、組み立てる前にヤスリをかけておきました。(黄銅のパーツ右側の2つがヤスリをかけたもの)

写真はスライドバーとクロスヘッドのコマ(黄銅のパーツ)です。これもプレスで出来ています。で、このコマですが、断面にプレスで抜いたときの筋があります。スライドバーも内側のコマと接する面に、やはり縦の筋があります。このままでは抵抗になりそうなので、組み立てる前にヤスリをかけておきました。(黄銅のパーツ右側の2つがヤスリをかけたもの) 写真下が蒸気分岐管、上が排気管です。

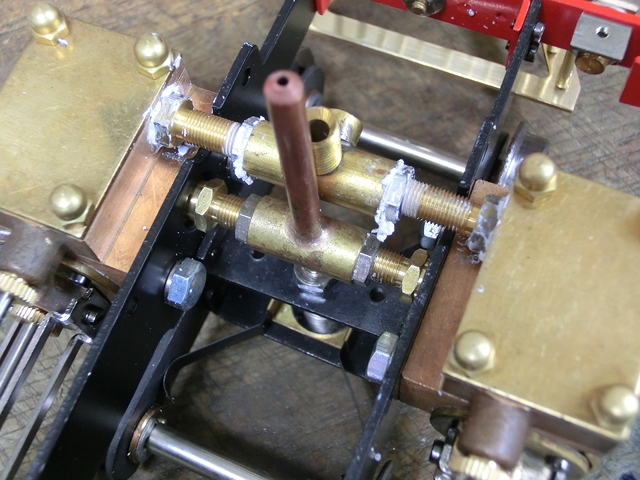

写真下が蒸気分岐管、上が排気管です。分岐管を使ったこの方法は"8620"のときにもやりましたが、蒸気管(吐出管)が中心に来ないんですよね〜。それに、中心に来たとしても、突っ張るか引っ張るかで、なかなか上手い具合にいきません。それと、ここから蒸気が漏れることが多いので、取り付けはパッキン剤(バスコーク)を塗って慎重に行う必要があります。

で、なんとか取り付けの終わった蒸気管と排気管ですが、0.5mmフレーム幅が広がってました。それから、たっぷり塗り過ぎて盛大にはみ出たバスコークorz

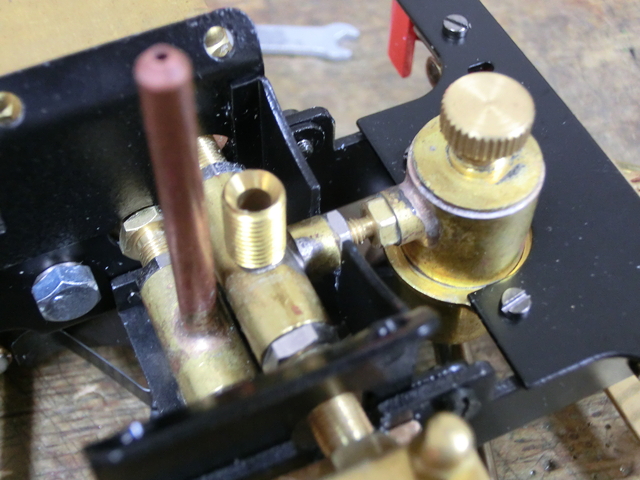

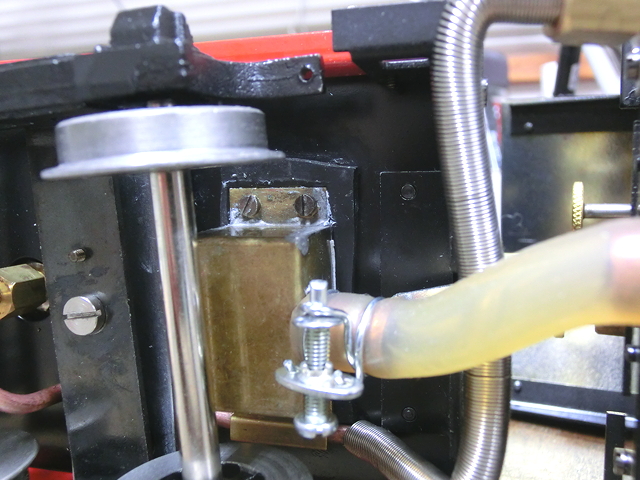

で、なんとか取り付けの終わった蒸気管と排気管ですが、0.5mmフレーム幅が広がってました。それから、たっぷり塗り過ぎて盛大にはみ出たバスコークorz 給油器は置き換え式(ロスコー式)です。

給油器は置き換え式(ロスコー式)です。あらかじめ蒸気分岐管にネジ込んでおいた蒸気管を、スパナを使って給油器と接続します。ここもパッキン剤を塗ってネジ込みます。

写真下が主連棒、上が連結棒。両方とも鋳造です。

写真下が主連棒、上が連結棒。両方とも鋳造です。写真上の連結棒はヤスリをかける前で、鋳肌のままです。流石にこのままでは組めないので、一旦ブッシュを外してからヤスリと紙ヤスリを使って鋳肌を取りました。写真下が鋳肌を取った後の主連棒。

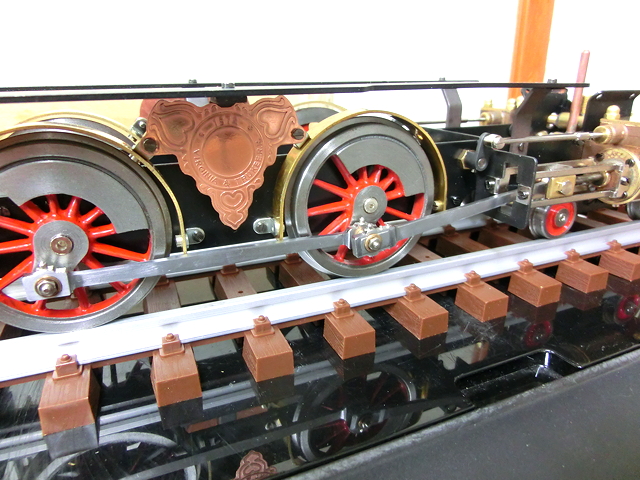

主連棒と連結棒の取り付け

主連棒と連結棒の取り付け第1動輪軸の止めネジを緩め、第2動輪を回転させながら、それぞれのクランクピンに連結棒をはめ込みます。これでレールの上を転がし、スムーズに回転する位置で第1動輪軸の止めネジを締め付けて固定します。主連棒は第1動輪の連結棒の外側にはまります。

写真は、取り付け終わった主連棒と連結棒。

バルブチェストの蓋を開け、車輪を回して蒸気室内の蒸気口が前後共均等に開くように、滑り弁の止め金のネジを緩めて調整します。

バルブチェストの蓋を開け、車輪を回して蒸気室内の蒸気口が前後共均等に開くように、滑り弁の止め金のネジを緩めて調整します。 車輪を前進方向に回転させ、ピストンを前死点に持っていく。

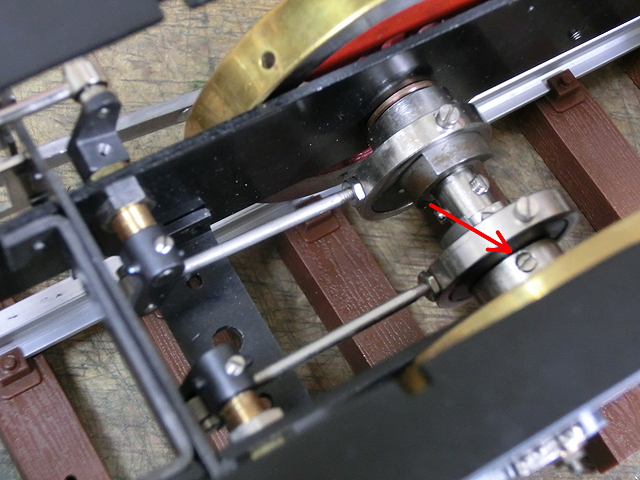

車輪を前進方向に回転させ、ピストンを前死点に持っていく。 ピストンを前死点に固定したままエキセントリックスリーブ固定ネジ(写真:赤矢印)を緩め、エキセントリックスリーブを前進方向に回転させ、滑り弁が前蒸気口を開き始めようとする位置で固定ネジを締める。

ピストンを前死点に固定したままエキセントリックスリーブ固定ネジ(写真:赤矢印)を緩め、エキセントリックスリーブを前進方向に回転させ、滑り弁が前蒸気口を開き始めようとする位置で固定ネジを締める。この調節を左右90度の位相差で前後進とも同じ要領で行います。

エアーでのテストの様子を動画に撮りました。動画のページ

炭水車のフレームを組んだところ。

炭水車のフレームを組んだところ。 台車(ボギー)を組み立てたところです。

台車(ボギー)を組み立てたところです。車輪の両端に飾りのバネ装置をはめてから、梁を渡してM2のネジで組み立てます。

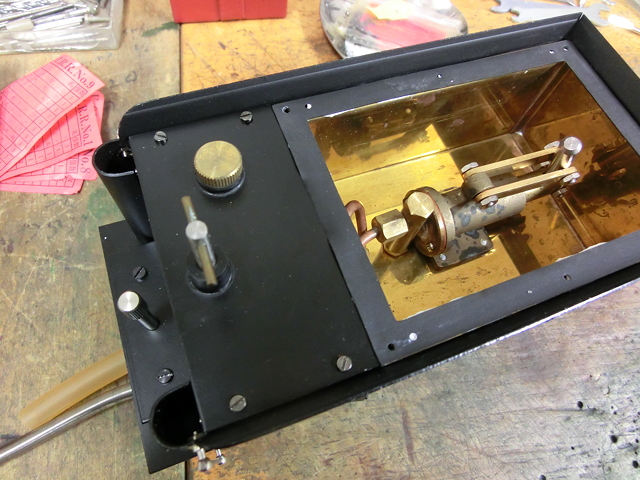

側板と前後の板を組み立ててから、その中にポンプを取り付けた内水槽と燃料タンクをセットします。水槽蓋はゴムのパッキンを挟んで、その上に乗せ、M2ネジ6本で固定します。

側板と前後の板を組み立ててから、その中にポンプを取り付けた内水槽と燃料タンクをセットします。水槽蓋はゴムのパッキンを挟んで、その上に乗せ、M2ネジ6本で固定します。 給水用のパイプとアルコール用のパイプを取り付けたところ

給水用のパイプとアルコール用のパイプを取り付けたところアルコール用には、内径約5mm肉厚1.8mmと、かなり太めのパイプが付いています。給水用のチューブは外径4mmと少し細めですが、保護用のスプリングがはまります。

組み上がった炭水車。

組み上がった炭水車。 このキットには、外ボイラの内張に貼るためのアスベストシートが用意されているのですが、その代わりにセラミックシートを使うつもりでいます。セラミックシートが届くまでの間、とりあえず機関車の上回りを組み立ててみました。分解も、ネジ止めだけなので簡単です。

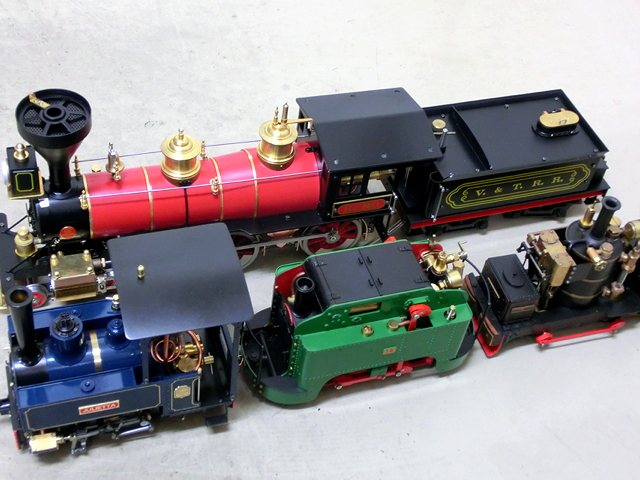

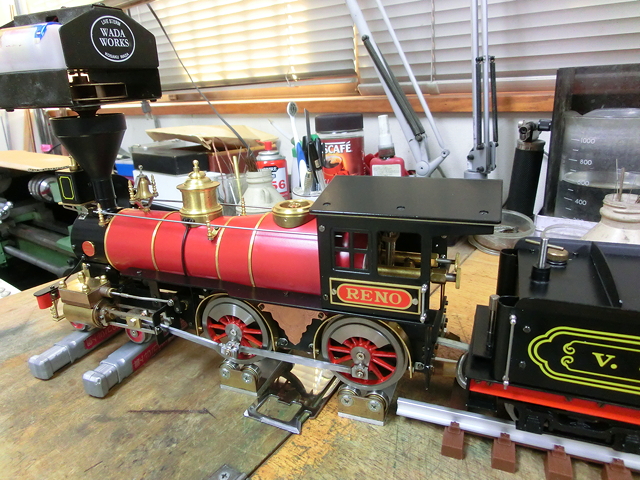

このキットには、外ボイラの内張に貼るためのアスベストシートが用意されているのですが、その代わりにセラミックシートを使うつもりでいます。セラミックシートが届くまでの間、とりあえず機関車の上回りを組み立ててみました。分解も、ネジ止めだけなので簡単です。 大きさの比較の為に、小さい機関車と並べてみました。この機関車の取扱説明書にはスケールは書いてありませんが、機関車と炭水車をつないだときの全長が620mm(カウキャッチャーと連結器を含む)あります。ちょうど、小さい機関車を3台を並べた長さと同じくらいです(左の写真)。この機関車を10mmスケール(1フィート10mm)として実機に換算すると19mほどの長さになりますが、隣の小さい機関車は16mmスケールなので、実際には小さい機関車3台の、ほぼ2倍の長さになることになります。

大きさの比較の為に、小さい機関車と並べてみました。この機関車の取扱説明書にはスケールは書いてありませんが、機関車と炭水車をつないだときの全長が620mm(カウキャッチャーと連結器を含む)あります。ちょうど、小さい機関車を3台を並べた長さと同じくらいです(左の写真)。この機関車を10mmスケール(1フィート10mm)として実機に換算すると19mほどの長さになりますが、隣の小さい機関車は16mmスケールなので、実際には小さい機関車3台の、ほぼ2倍の長さになることになります。 写真は、貼り終わった内張り。これは、ちょっと大変でした。組み立て説明書には、『接着剤をシート一面に塗り』とあり、『バスコークを使用している場合にはそれを使用してもよい』と書いてあったので、バスコークをセラミックシートに塗ってから、外ボイラの中に入れて貼ろうとしたのですが、入れる途中でシートが外ボイラの内側にくっ付いて入りません。なので、シートを小さく丸めて入れようとしたのですが、そうすると、今度はシートとシートがくっ付いて…、もう、ぐちゃぐちゃ。それを剥がそうと引っ張るとシートが破れるし…。で、どうにか貼ったものの、最後は、もう手がベタベタorz

写真は、貼り終わった内張り。これは、ちょっと大変でした。組み立て説明書には、『接着剤をシート一面に塗り』とあり、『バスコークを使用している場合にはそれを使用してもよい』と書いてあったので、バスコークをセラミックシートに塗ってから、外ボイラの中に入れて貼ろうとしたのですが、入れる途中でシートが外ボイラの内側にくっ付いて入りません。なので、シートを小さく丸めて入れようとしたのですが、そうすると、今度はシートとシートがくっ付いて…、もう、ぐちゃぐちゃ。それを剥がそうと引っ張るとシートが破れるし…。で、どうにか貼ったものの、最後は、もう手がベタベタorzで、火室側の方は、先に外ボイラの内側にバスコークを塗っておく方法でやってみましたが、こちらの方が、断然やり易かったです。セラミックシートを小さく丸めて中に入れ、それから、そーっと開いて貼りました。鉛筆はピント合わせの為。

安全弁から吹き出た水が外ボイラ内に入らないように、ブッシュと外ボイラの隙間にバスコークを塗ってシールしました。

安全弁から吹き出た水が外ボイラ内に入らないように、ブッシュと外ボイラの隙間にバスコークを塗ってシールしました。 バーナーにセラミックウィックを詰めたところ

バーナーにセラミックウィックを詰めたところセラミックウィックは、バーナーの上端から『4〜5mm位にする』とあったので、こんなものでしょうか?

外ボイラ後部の安全弁と水面計上部のグランドナット用のネジ部と、外ボイラの切り抜き部分には結構大きな隙間が開いています。組立説明書には、特に、ここをシールするようには書かれてはいませんが、一応、テフロンのより紐とバスコークでシールをしておきました。それから、外ボイラの後板にも隙間がありますが、こちらは様子を見てからにします。

外ボイラ後部の安全弁と水面計上部のグランドナット用のネジ部と、外ボイラの切り抜き部分には結構大きな隙間が開いています。組立説明書には、特に、ここをシールするようには書かれてはいませんが、一応、テフロンのより紐とバスコークでシールをしておきました。それから、外ボイラの後板にも隙間がありますが、こちらは様子を見てからにします。 チェックバルブ周りの隙間については、ここからの空気の漏れを防ぐ為にシールをするように組立説明書には書かれていました。ただ、チェックバルブのネジ部分にアスベストヤーンをぐるぐる巻きにしてからネジ込み穴を塞ぐと書いてあったので、アスベストヤーンを巻く代わりに1mm厚の黄銅板で写真のようなものを作り、バスコークを塗ってからナットで締め付けて蓋をしました。

チェックバルブ周りの隙間については、ここからの空気の漏れを防ぐ為にシールをするように組立説明書には書かれていました。ただ、チェックバルブのネジ部分にアスベストヤーンをぐるぐる巻きにしてからネジ込み穴を塞ぐと書いてあったので、アスベストヤーンを巻く代わりに1mm厚の黄銅板で写真のようなものを作り、バスコークを塗ってからナットで締め付けて蓋をしました。 煙室の中です。

煙室の中です。通風菅の固定に、ちょっと手こずりました。

ネジが向こう側orz

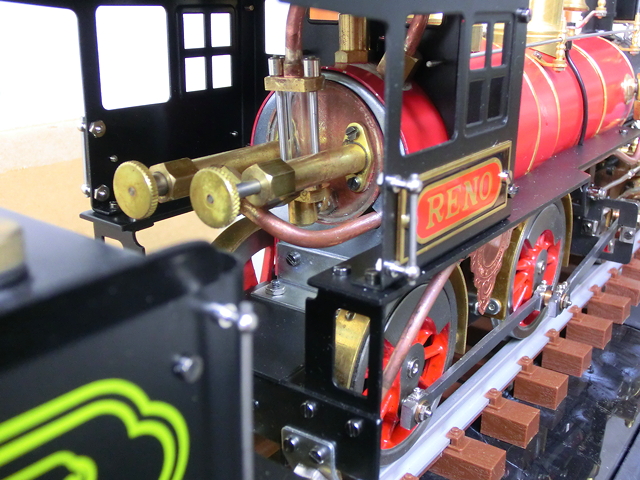

全ての組み立てが終わり、機関車と炭水車を連結しました。

全ての組み立てが終わり、機関車と炭水車を連結しました。写真は、連結部分のアップです。

太いシリコンチューブは燃料用で、直径約10mm。保護用のスプリングがはまったのが給水用チューブ。この給水用チューブは炭水車左前部から、燃料用チューブを乗り越え機関車後部右側の給水口に接続されています。

運転室内の様子

運転室内の様子後方に伸びている二本のつまみは、右が通風弁、左が加減弁です。この二つのつまみの間にあるのが水面計。水面計のガラス菅の直径は約6mm(外径)です。

左斜め前から

左斜め前からなかなか派手で見映えのする機関車です。スチームドームやサンドドーム、それからハンドレールの支えなども凝った意匠の作りになっています。

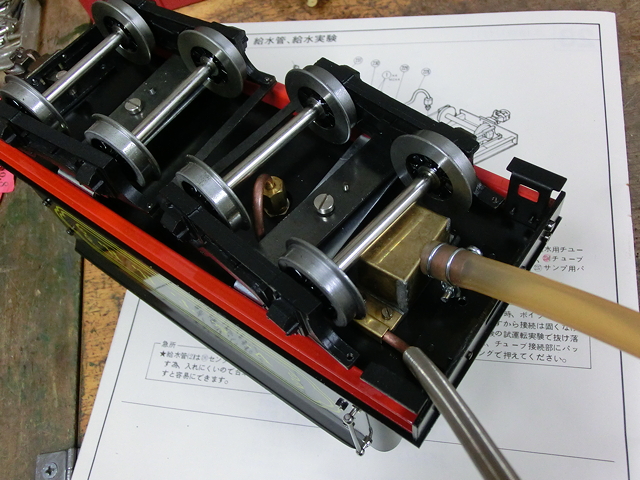

外で走らせる前に、机の上で蒸気テストをしました。

外で走らせる前に、机の上で蒸気テストをしました。で、最初は失敗。

写真は、テストの様子。

燃料タンクにアルコール(無水エタノール)を入れ、燃料バルブを開けると燃料パイプを流れるアルコールが見え、安心したのも束の間、サンプの底からアルコールがポタポタ。次いで、バーナーからもアルコールがポタポタ溢れ出てきました。

燃料タンクにアルコール(無水エタノール)を入れ、燃料バルブを開けると燃料パイプを流れるアルコールが見え、安心したのも束の間、サンプの底からアルコールがポタポタ。次いで、バーナーからもアルコールがポタポタ溢れ出てきました。炭水車をひっくり返して調べてみると、サンプを取り付けるときに挟んだ厚み1mmほどのスポンジのようなパッキンが劣化していて、そこから漏れているようでした。バーナーから溢れたのも、同じ原因によりサンプ内の気密が漏れたからでした。で、パッキンを手持ちの2mm厚のブチルゴムで代用したところ、サンプからの漏れは止まったものの、今度は燃料がバーナーに流れなくなってしまいました。サンプの中の空気連結菅の先端とサンプ底からの距離がなくなり、サンプに溜まる燃料の量が少なくなってしまったからだと考え、そこで、空気連結菅に被っていたシリコンチューブを1.5mmほど短くカットして嵌め直したところ、今度は無事に流れてくれました。

燃料タンクプラグのパッキンも劣化していて、固く締めたら割れてしまいました。なので、こちらも手持ちのOリングに替えました。

燃料タンクプラグのパッキンも劣化していて、固く締めたら割れてしまいました。なので、こちらも手持ちのOリングに替えました。--

テストの様子を動画に撮りました。動画のページ

V. & T. R. R. 模型機関車仕様

(取扱説明書に記載の仕様)

(取扱説明書に記載の仕様)

軌間; 45mm(1番ゲージ)

最大長; 620mm(機関車 388mm, 炭水車 232mm)

最大幅; 96mm

最大高; 172mm

重量; 4kg(機関車 2.7kg, 炭水車 1.3kg)

車軸配列; 4-4-0(アメリカン)

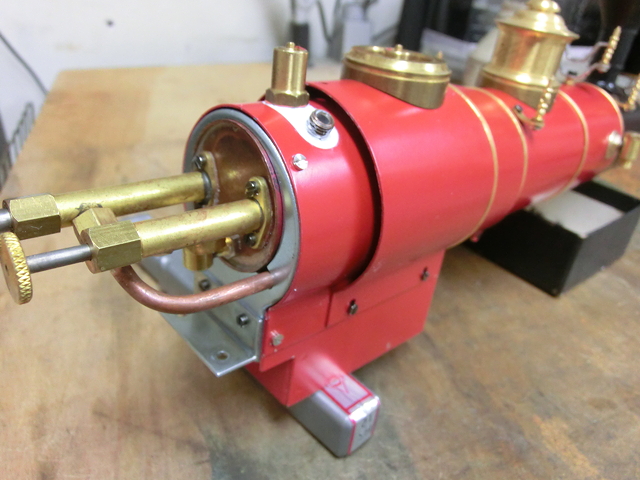

シリンダ; 2気筒, 直径; 13mm x 行程; 20mm

弁装置; 滑り弁式, ポート 1.5mm, トラベル 6mm, ラップ 1.5mm, 75%カットオフ

スリップエキセントリック方式

給油器; ロスコー式

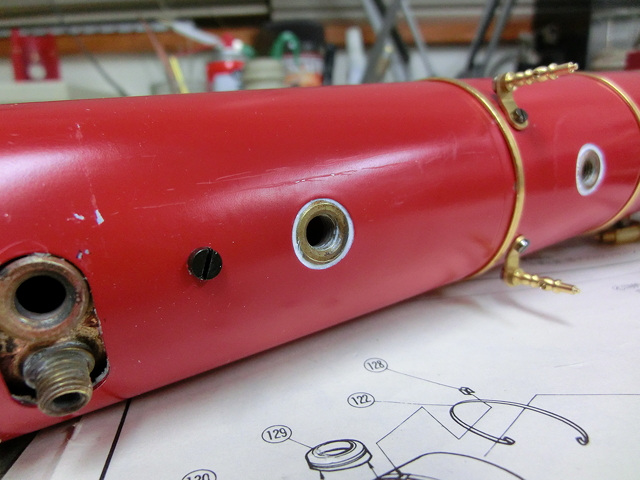

ボイラ; スミシス式, 直径36mm x 長さ195mm, 水管2本; 缶水容量 約150ml

常用圧力; 2kg/㎠

ボイラ付属品; 安全弁 2ヶ,加減弁, 通風弁, 水面計, 逆止弁

燃料; 燃料用アルコール

炭水車; 燃料タンク; 約75ml, 水槽; 約220ml

給水ポンプ; 手動式 シリンダ径 10mm x 行程 16mm