2B1形タンク機関車

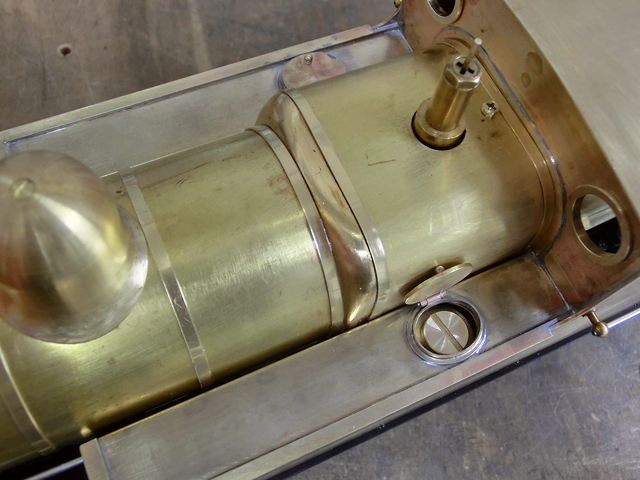

今回のボイラは、スミシス型と呼ばれるアルコール焚きのボイラです。ボイラの下側に水管がある『内がま』と、その外側にセラミックシートで内張をした『外がま』から構成されます。

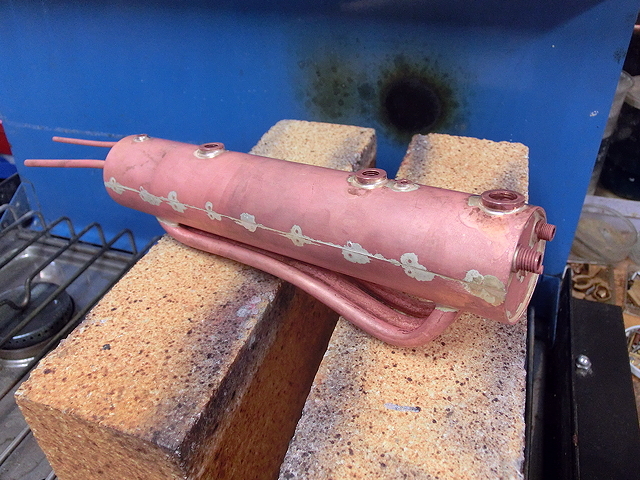

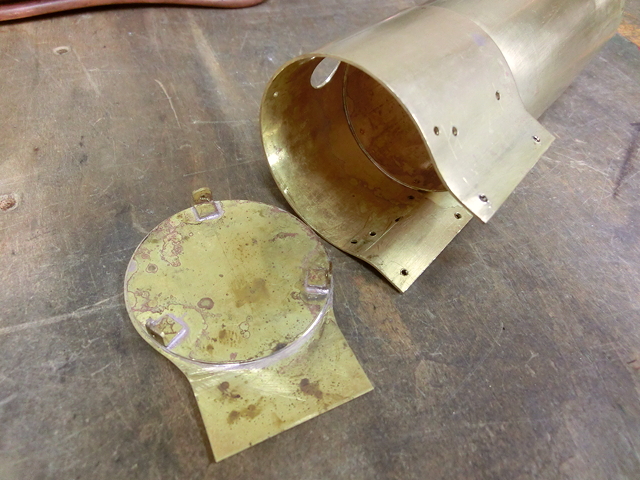

今回のボイラは、スミシス型と呼ばれるアルコール焚きのボイラです。ボイラの下側に水管がある『内がま』と、その外側にセラミックシートで内張をした『外がま』から構成されます。写真は『内がま』です。継ぎ目は設計書にある重ねる方法ではなく、内側に継ぎ板を当ててリベットで継ぐ方法にしました。

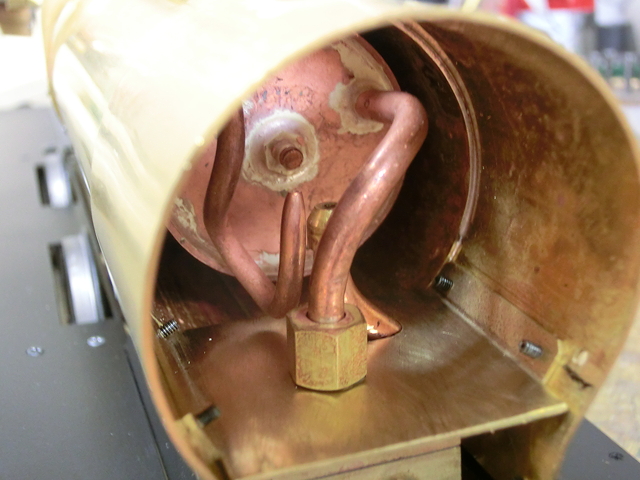

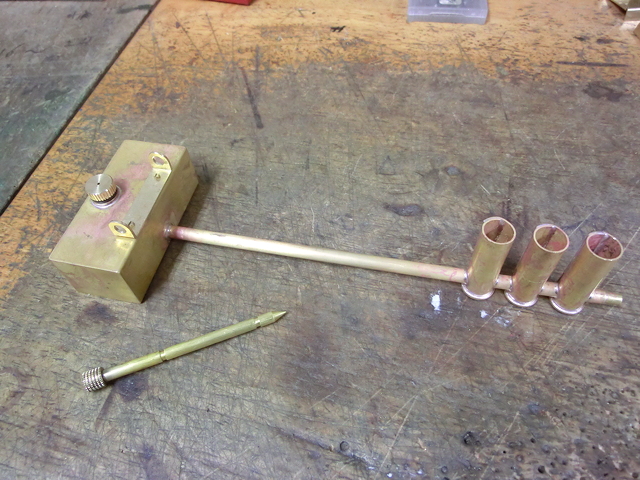

ボイラ下側の水管は直径6mmの銅管。この3本の水管は前方にかけて上り傾斜になっていて、特に火室内に当たるところは水の循環を良くする為に傾斜が強くなっています。6mmの銅管を図面に合わせて曲げ、この傾斜をつけていきますが、この程度の曲げでも何度もなまさないと曲がりませんでした。あと、この銅管を差し込む穴ですが、『鉄棒を差し込んで水管の取り付け方向にこじって向きを変える』とありましたが、ボイラがかなり変形するので、6mmのリーマーを使って取り付け角度が合うように少しずつ穴を広げました。

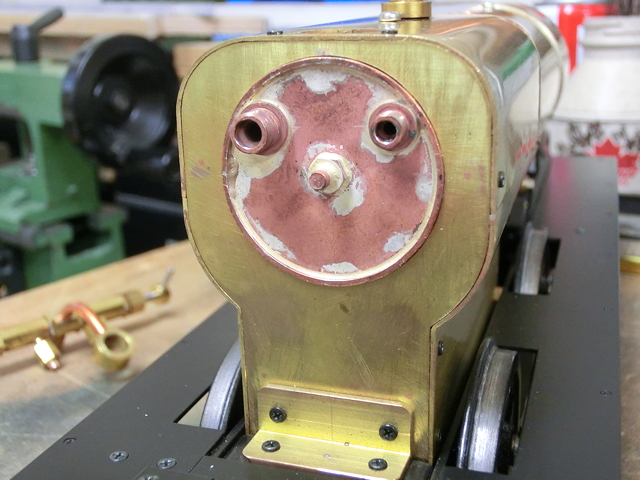

左の写真は水圧試験の様子です。最近は段々横着になり、ロー付けの手順もいい加減になって来たせいか、最初の水圧試験で水漏れがありました。前側の鏡板から出ている通風管の付け根部分と縦ステーのナットのところ、それから、真ん中の水管前側のところです。とりあえず、その場所に銀ローを置き直してロー付けをやり直してみましたが、やはり上手くローが流れませんでした。なので、直径0.4mmのラウンドカッターで水漏れするところを綺麗にさらってから、そこに銅の地金を差してロー付けしました。水漏れ箇所は目視では確認できませんが、カッターでさらうとジワジワと水が滲み出てくるので分かります。水漏れが起きそうなところは、ロー付けをしているときにも何となく分かります。バーナーで炙っていても、いつまでも気泡の様な小さな穴が消えないときがあります。何とか表面の穴はなくなったとしても、こういうときは大抵はローが中まで流れていなくて水漏れを起こします。ロー付け箇所が汚れていたり、フラックスがちゃんとついていなかったり、また、途中の酸洗い(ピックリング)がいい加減だったりするとローは上手く流れてくれません。いい加減はダメですね orz

左の写真は水圧試験の様子です。最近は段々横着になり、ロー付けの手順もいい加減になって来たせいか、最初の水圧試験で水漏れがありました。前側の鏡板から出ている通風管の付け根部分と縦ステーのナットのところ、それから、真ん中の水管前側のところです。とりあえず、その場所に銀ローを置き直してロー付けをやり直してみましたが、やはり上手くローが流れませんでした。なので、直径0.4mmのラウンドカッターで水漏れするところを綺麗にさらってから、そこに銅の地金を差してロー付けしました。水漏れ箇所は目視では確認できませんが、カッターでさらうとジワジワと水が滲み出てくるので分かります。水漏れが起きそうなところは、ロー付けをしているときにも何となく分かります。バーナーで炙っていても、いつまでも気泡の様な小さな穴が消えないときがあります。何とか表面の穴はなくなったとしても、こういうときは大抵はローが中まで流れていなくて水漏れを起こします。ロー付け箇所が汚れていたり、フラックスがちゃんとついていなかったり、また、途中の酸洗い(ピックリング)がいい加減だったりするとローは上手く流れてくれません。いい加減はダメですね orz最終的に60kgf/cm2(約6気圧)で15分間の試験をしましたが、何とか大丈夫でした。

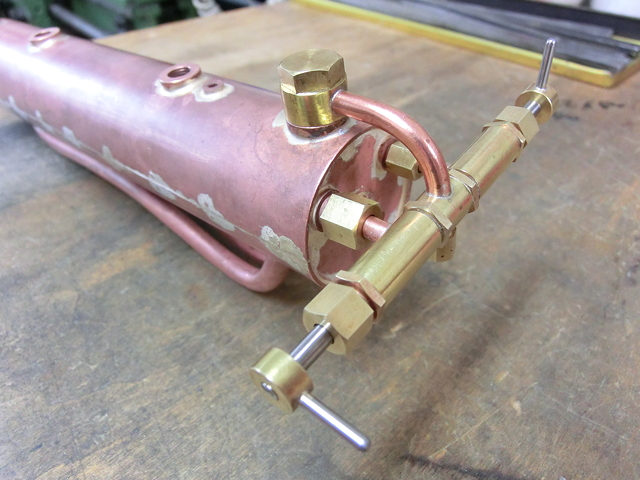

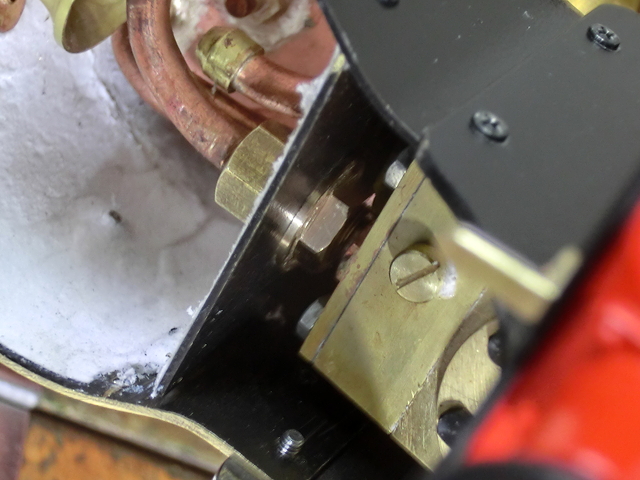

設計書の三方コック加減弁は、これまでにいくつか作って来ましたが、コック部分の製作が難しく、どうしても蒸気漏れがありました。それと、通風を効かせながら走らせたいということもあったので、今回は加減弁と通風器弁が別々になったものにしました。ただ、前回のアメリカンのキットのように、単に加減弁と通風器弁をボイラに取り付けるのではなく、ボイラ後方上部のブッシから取り出した蒸気を、写真の様に組み立てた左右の加減弁と通風器弁に振り分け、それぞれの管をボイラの中を通して前方に持っていく方法にしました。

設計書の三方コック加減弁は、これまでにいくつか作って来ましたが、コック部分の製作が難しく、どうしても蒸気漏れがありました。それと、通風を効かせながら走らせたいということもあったので、今回は加減弁と通風器弁が別々になったものにしました。ただ、前回のアメリカンのキットのように、単に加減弁と通風器弁をボイラに取り付けるのではなく、ボイラ後方上部のブッシから取り出した蒸気を、写真の様に組み立てた左右の加減弁と通風器弁に振り分け、それぞれの管をボイラの中を通して前方に持っていく方法にしました。この方法は、Peter Jones氏の『BUILDING SMALL STEAM LOCOMOTIVES』という本に載っていた方法を参考にさせて頂きました。

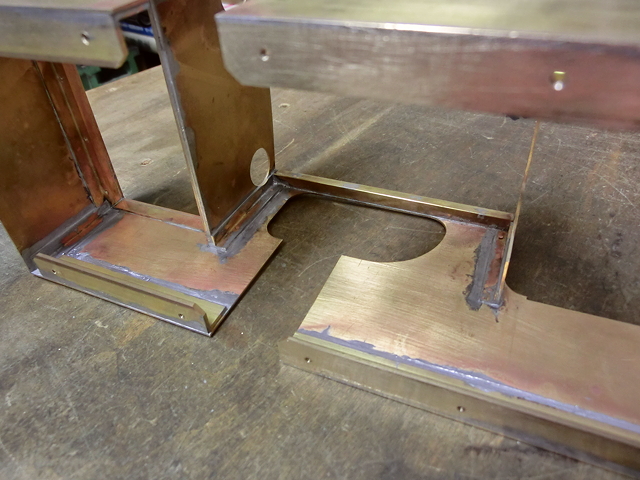

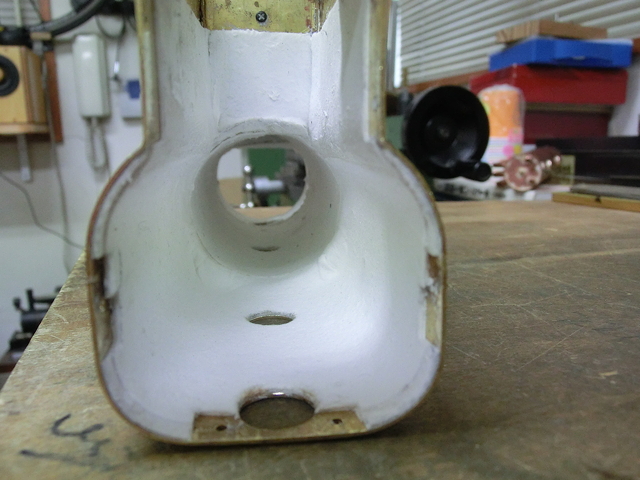

外がま(外ボイラ)は、円筒形の胴部分とベルペア型と呼ばれる火室部分を別々に作って、後で一体とします。で、そのベルペア火室の方ですが、上部が扁平で左右の角が丸く面取りされ、裾の方は台枠の幅に絞られていて結構複雑な形をしています。これを1枚の板で作るのはかなり難しそう。実は、最初に1枚の板で作ろうとして失敗しました。そこで、上部のカマボコ状のところと両サイドの部分に分けて作ることにしました。

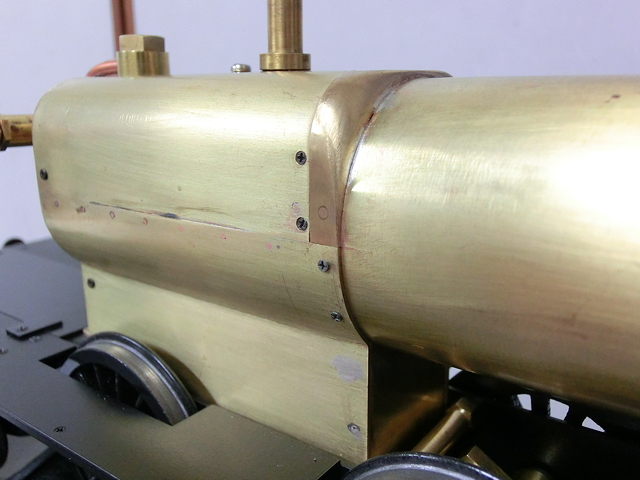

外がま(外ボイラ)は、円筒形の胴部分とベルペア型と呼ばれる火室部分を別々に作って、後で一体とします。で、そのベルペア火室の方ですが、上部が扁平で左右の角が丸く面取りされ、裾の方は台枠の幅に絞られていて結構複雑な形をしています。これを1枚の板で作るのはかなり難しそう。実は、最初に1枚の板で作ろうとして失敗しました。そこで、上部のカマボコ状のところと両サイドの部分に分けて作ることにしました。材料は、厚み0.8mmの黄銅板を使用。

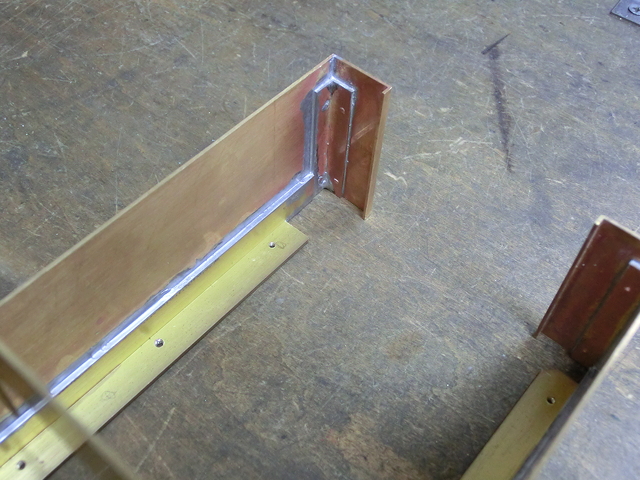

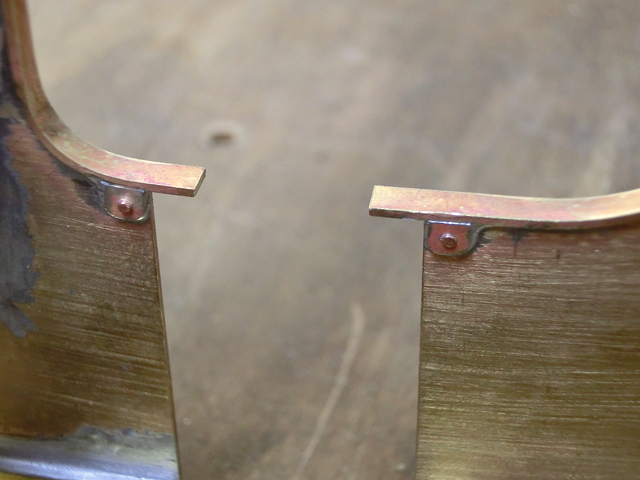

側面のつなぎ目は、裏側に継板を当てリベット止めしてからロー付けをしました。底板とのど板はネジで固定してから、こちらもロー付け。

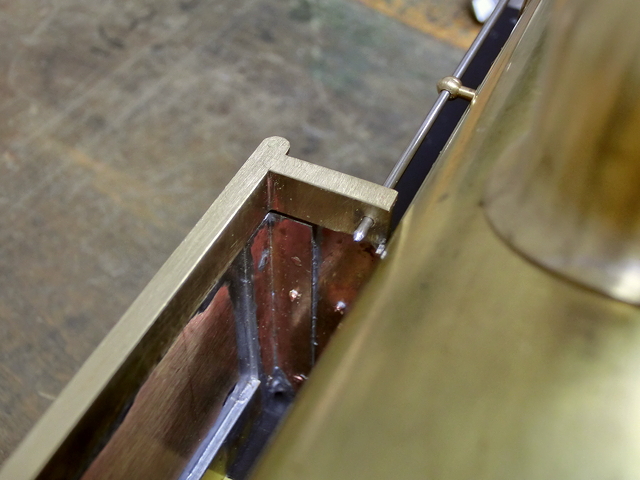

側面のつなぎ目は、裏側に継板を当てリベット止めしてからロー付けをしました。底板とのど板はネジで固定してから、こちらもロー付け。 外ボイラ胴部(0.8mm黄銅板を手巻き)との接続部です。火室上部両側のボイラ胴との隙間には、厚み5mmの黄銅板をぴったりに作り、それに1mm厚のフランジをロー付けしたものを、ボイラ胴にネジ止めしてからロー付けしてあります。これに火室部分を5mmほど差し込んでネジ止めします。

外ボイラ胴部(0.8mm黄銅板を手巻き)との接続部です。火室上部両側のボイラ胴との隙間には、厚み5mmの黄銅板をぴったりに作り、それに1mm厚のフランジをロー付けしたものを、ボイラ胴にネジ止めしてからロー付けしてあります。これに火室部分を5mmほど差し込んでネジ止めします。 組み立てたベルペア火室

組み立てたベルペア火室火室前部上側のネジ6本は、この上にボイラバンドが付くのでM1.4皿ネジとし、下側左右4本のネジは普通のネジ(M1.7)としました。

火室後板の厚みは1mmです。裏側にロー付けしたアングルで火室に取り付けます。

火室後板の厚みは1mmです。裏側にロー付けしたアングルで火室に取り付けます。 後板を取り付けたところ

後板を取り付けたところ隙間なく取り付けるのが結構難しい。

煙室は外ボイラ胴部とは別に作り、リベット止めしてからロー付けしました。

煙室は外ボイラ胴部とは別に作り、リベット止めしてからロー付けしました。手前は煙室の蓋です。これも、設計書のフランジ加工は止め、蓋の裏側に煙室の内径と同径の1mm厚の板を貼り、それにアングルを付けることにしました。

煙室底板はボイラ胴との境の隙間を塞ぐ為、ボイラ側(奥側)を折り曲げてから、ボイラの丸みに合わせて半月状にしてあります。

煙室底板はボイラ胴との境の隙間を塞ぐ為、ボイラ側(奥側)を折り曲げてから、ボイラの丸みに合わせて半月状にしてあります。 写真は煙室内部です。煙室底板を取り付ける位置、特に高さが微妙でした。位置が低いとボイラ胴との境に隙間が出来て、そこから空気が漏れて通風が弱くなってしまからです。それと、煙室底板の排気管と蒸気管接続部のまわりの隙間も、このままでは通風が弱くなるので、この上に板を被せて塞ぎます。

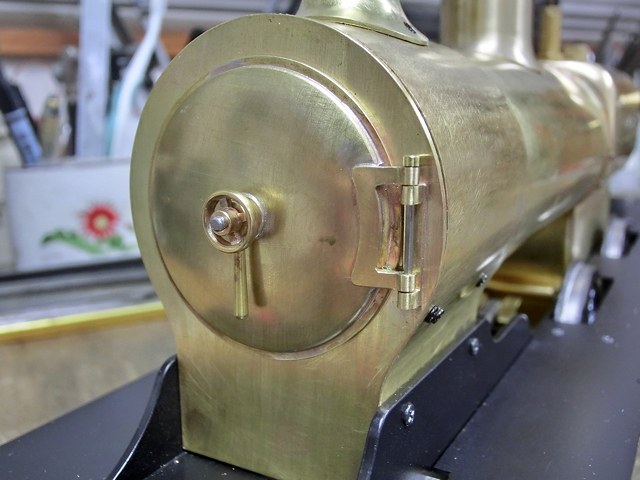

写真は煙室内部です。煙室底板を取り付ける位置、特に高さが微妙でした。位置が低いとボイラ胴との境に隙間が出来て、そこから空気が漏れて通風が弱くなってしまからです。それと、煙室底板の排気管と蒸気管接続部のまわりの隙間も、このままでは通風が弱くなるので、この上に板を被せて塞ぎます。 設計書には、煙室戸、蝶番共にかざりとして作り、実際に開くようには書かれていませんが、折角なので、ちゃんとした蝶番を作って開けられるようにしました。

設計書には、煙室戸、蝶番共にかざりとして作り、実際に開くようには書かれていませんが、折角なので、ちゃんとした蝶番を作って開けられるようにしました。 煙室戸の締付けは、矢尻とカンヌキを使ったものです。

煙室戸の締付けは、矢尻とカンヌキを使ったものです。左から、矢尻、矢尻回しハンドル、締付けネジハンドル。

(各部の名称は、渡辺精一氏の『ライブスチーム』を参照)

矢尻は全長約18mm、材料は強度を考えてドリルロッドにしました。

煙室戸を開けたところ。

煙室戸を開けたところ。カンヌキ(中央の四角い穴)の裏側は、厚み1mmx幅3mmの黄銅板を貼り付けて補強してあります。

煙室戸を閉めたところを真横から見たところです。

煙室戸を閉めたところを真横から見たところです。で、閉め方ですが、最初に、矢尻を水平にしてカンヌキに差し込み、次に、矢尻回しハンドルを下に90度回して矢尻をカンヌキに引っ掛けます。それから、締付けネジハンドル(一番外側、写真右側)をきつく締めて煙室戸を煙室前板に密着させます。この、煙室戸を密着させ煙室内を気密にすることが、アルコール焚きでは重要になります。

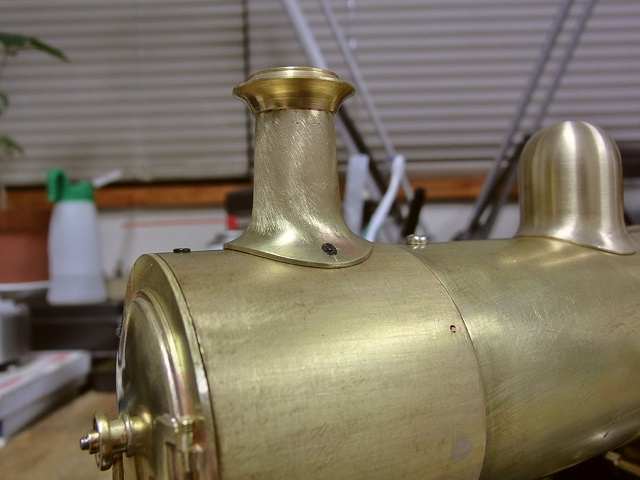

25mmの丸棒(黄銅)を旋盤で挽いて作りました。

25mmの丸棒(黄銅)を旋盤で挽いて作りました。裾の直径は24mm。

右が、ペチコート。裾の直径は16mm。

右が、ペチコート。裾の直径は16mm。 煙突とペチコートの接続部です。

煙突とペチコートの接続部です。1.7mmネジで煙室を挟んでペチコートにネジ止めしてます。

蒸気ドームは28mmの丸棒から作りました。

蒸気ドームは28mmの丸棒から作りました。裾の直径は27.5mm。

煙突もそうですが、裾のヤスリがけが結構大変です。

水口プラグです。

水口プラグです。これに蒸気ドームを被せてネジ止めします。

ネジはM2にしました。

久しぶりの更新です。一応毎日工作はしているのですが…

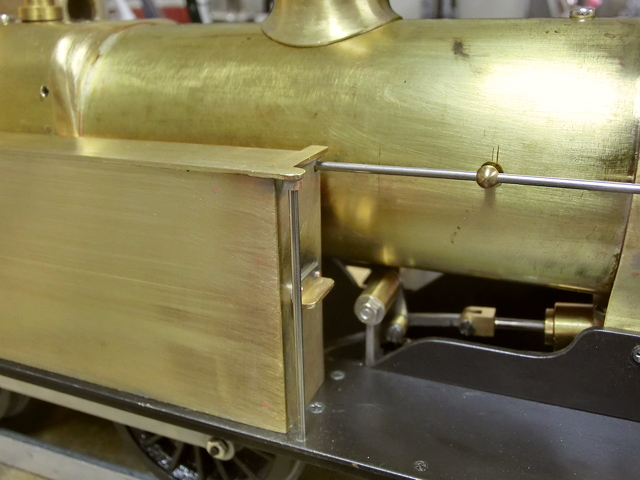

久しぶりの更新です。一応毎日工作はしているのですが…で、サイドタンクとキャブの工作ですが、板の切り出しが多くて結構大変でした。それに、設計書では左右を対称に作って屋根の中心線でつなぎ一体に組み立てることになっていますが、とても出来そうにもないので、簡単に一枚一枚切り抜いた板をアングルとピン(0.8mmの銅線)を使って組み立てました。写真は、キャブと石炭庫あたり。

サイドタンクのところ

サイドタンクのところ小さくL字に曲げた前板と、側面の板をアングルで組み合わせ、ピンでカシメて固定してからハンダ付けをしました。

下側のアングルは床との固定用です。

設計書には無かったのですが、ネットで見つけた実機の写真を見ると、サイドタンクに縁取りがあるようなので、縁を付けることにしました。縁は1mm厚の黄銅板でアングルを作り、サイドタンクの上側にハンダで付けました。

設計書には無かったのですが、ネットで見つけた実機の写真を見ると、サイドタンクに縁取りがあるようなので、縁を付けることにしました。縁は1mm厚の黄銅板でアングルを作り、サイドタンクの上側にハンダで付けました。 窓枠は3mm幅に切り出した0.8mm厚の黄銅板を使いました。キャブ側面の板厚が0.8mmですので、表側に1.1mm内側に1.1mm窓枠の板が張り出します。で、微妙なところですが、一応表側の張り出しをヤスリで削って1mmに揃えました。

窓枠は3mm幅に切り出した0.8mm厚の黄銅板を使いました。キャブ側面の板厚が0.8mmですので、表側に1.1mm内側に1.1mm窓枠の板が張り出します。で、微妙なところですが、一応表側の張り出しをヤスリで削って1mmに揃えました。ところで、このぐらいのスケール(10mm=1ft)で1mmというと、かなり厚く感じるので0.8mm厚の板を使ったのですが、両端の手摺りの棒を取り付けるところが強度的にちょっと弱そうです。後で設計書を見たら1mmになっていました。

その窓枠の取り付けですが、直接キャブ側面の木口にハンダ付けをしないで、写真のようなラグ(黄銅の小片)を窓枠にロー付けしておいてから、そのラグをキャブ側面の板に0.8mmピンでカシメて仮付けし、それから、窓枠全体にハンダを流しました。

その窓枠の取り付けですが、直接キャブ側面の木口にハンダ付けをしないで、写真のようなラグ(黄銅の小片)を窓枠にロー付けしておいてから、そのラグをキャブ側面の板に0.8mmピンでカシメて仮付けし、それから、窓枠全体にハンダを流しました。 コールバンカー

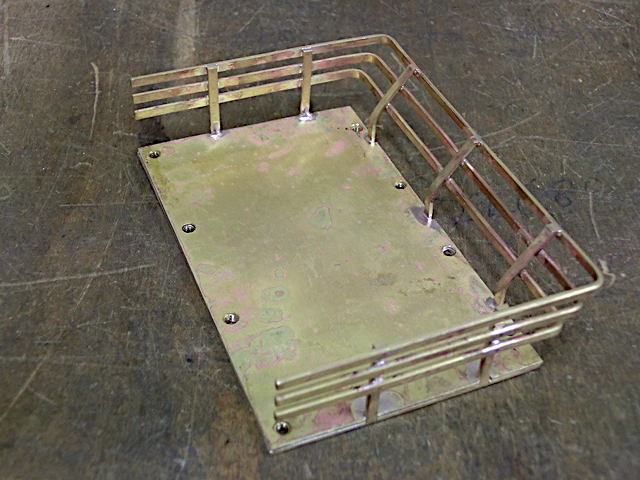

コールバンカーこれは、結構難しそうなのと、2mmの半丸線が無いのでどうしようかと考えていたので後回しになってしまいました。で、半丸線は止めて1m厚の黄銅板を2mm幅に切り出し、角をとって角張った『D』字型にしたものを使いました。全てロー付けで組んだので少し歪みました。

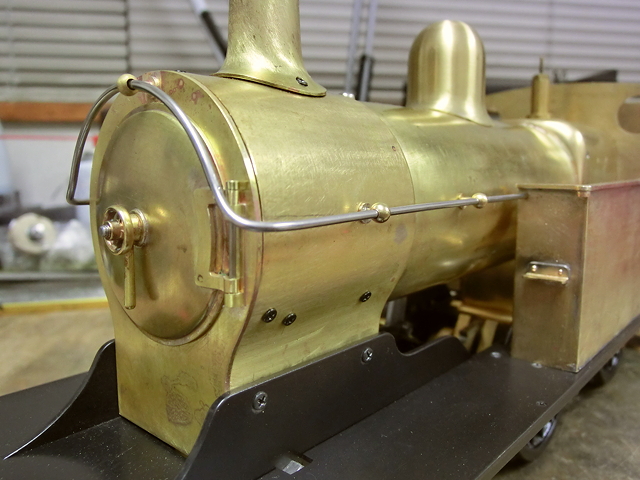

フロントビュー

フロントビュー煙室周りの手すりは1.4mmのステンレス線。この曲げが三次元的な曲げで難しかったです。ハンドレールナップは科学教材社のもの。煙室に取り付けるものは、胴(円柱部分)を少し短くして使いました。

リアビュー

リアビュー手摺りとかステップとか、あとランプホルダーとか、後側は寂しくなりがちなので、とりあえず色々付けました。

しばらく大きな工作(当社比)が続いたので、今回は簡単な小物の工作で気分転換。で、まず、サイドタンク前側の縦の手すりです。これは渡辺精一氏の設計書にはありませんでしたが、実機に倣って付けました。サイドタンクの工作の際、縁取りを少し加工して、手すりの上端がはまるようにしておきました。手すり下部の床側は、本来、『受け』を付けたいところですが、床を塗装してしまったのでハンダができません。なので、直接床に穴を開けて差し込むだけにしました。

しばらく大きな工作(当社比)が続いたので、今回は簡単な小物の工作で気分転換。で、まず、サイドタンク前側の縦の手すりです。これは渡辺精一氏の設計書にはありませんでしたが、実機に倣って付けました。サイドタンクの工作の際、縁取りを少し加工して、手すりの上端がはまるようにしておきました。手すり下部の床側は、本来、『受け』を付けたいところですが、床を塗装してしまったのでハンダができません。なので、直接床に穴を開けて差し込むだけにしました。 次はランプホルダー。フロントデッキにある黄銅のL型のパーツです。3個作りました。材料は0.8mm厚の黄銅板。ここもハンダ付けができないので取り付けは銅線(φ0.8mm)のカシメのみ。ただ、手抜きで銅線一本でカシメたので、両端が少し浮き上がりました。二本でカシメて固定すべきでした。手間を惜しんではダメですね。

次はランプホルダー。フロントデッキにある黄銅のL型のパーツです。3個作りました。材料は0.8mm厚の黄銅板。ここもハンダ付けができないので取り付けは銅線(φ0.8mm)のカシメのみ。ただ、手抜きで銅線一本でカシメたので、両端が少し浮き上がりました。二本でカシメて固定すべきでした。手間を惜しんではダメですね。 あと、キャブ前板と後板の丸窓も作りました。丸窓はいつものように黄銅の丸棒を旋盤で挽いて作りました。外径16mm、内径(穴の直径)は12.5mmです。それで、キャブ後ろの丸窓ですが、格好がいいので左の写真のように格子を付けました。格子は1mm径の銅線を使いました。スペースがないので、1mm線の両端を90度の角度に曲げたときに大きなRを付けたくなかったのですが、頼りなさそうな銅線のお陰でヤットコで簡単に曲がりました。格子の取り付けはロー付けです。窓枠に格子の直径と同じ1mmの穴を開けておき、そこに格子の両端を差し込んでから銀ローを流しました。丸窓本体は、まだキャブに開けた穴に嵌め込んであるだけですが、最終的には接着で取り付けるつもりです。

あと、キャブ前板と後板の丸窓も作りました。丸窓はいつものように黄銅の丸棒を旋盤で挽いて作りました。外径16mm、内径(穴の直径)は12.5mmです。それで、キャブ後ろの丸窓ですが、格好がいいので左の写真のように格子を付けました。格子は1mm径の銅線を使いました。スペースがないので、1mm線の両端を90度の角度に曲げたときに大きなRを付けたくなかったのですが、頼りなさそうな銅線のお陰でヤットコで簡単に曲がりました。格子の取り付けはロー付けです。窓枠に格子の直径と同じ1mmの穴を開けておき、そこに格子の両端を差し込んでから銀ローを流しました。丸窓本体は、まだキャブに開けた穴に嵌め込んであるだけですが、最終的には接着で取り付けるつもりです。 設計書の説明によると、この機関車の原形はイギリスの旧グレートセントラル鉄道に属するロビンソン設計の2B1形タンクロコだそうです。で、この機関車を作るにあたりネットで資料を探しましたが、その写真等を見る限り、フロントデッキには何も置いてありませんでした。そこで、給油器をフロントデッキ(バルブチェストの前方)に置くのは止めて他の所に設置することにしました。置ける場所としてはキャブ内かサイドタンクの中ぐらいしかありません。ただキャブの中ではシリンダから離れ過ぎているので、最終的にサイドタンクの中に配置することにしましたが、サイドタンクの中に設置するとなると容量の大きな給油器は設置できません。四角い形にすれば容量を増やせるのですが、旋盤で簡単にという訳にはいかなくなります。そこで、給油器の全高を、上端(蓋)はサイドタンクの上面ギリギリとし、下端(底)は歩み板に穴を開けて下方向に延長することにしました。

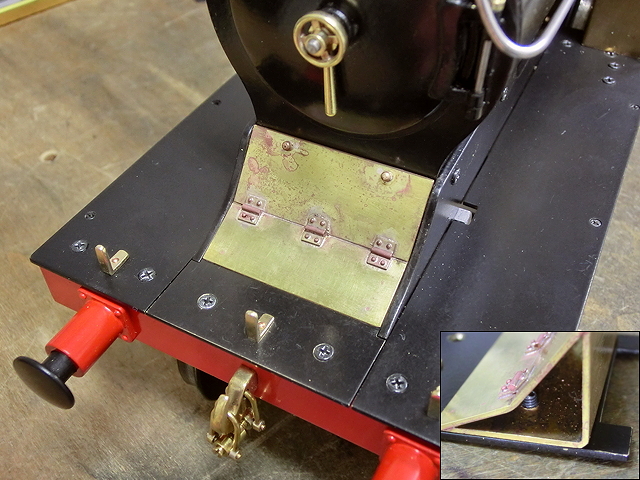

設計書の説明によると、この機関車の原形はイギリスの旧グレートセントラル鉄道に属するロビンソン設計の2B1形タンクロコだそうです。で、この機関車を作るにあたりネットで資料を探しましたが、その写真等を見る限り、フロントデッキには何も置いてありませんでした。そこで、給油器をフロントデッキ(バルブチェストの前方)に置くのは止めて他の所に設置することにしました。置ける場所としてはキャブ内かサイドタンクの中ぐらいしかありません。ただキャブの中ではシリンダから離れ過ぎているので、最終的にサイドタンクの中に配置することにしましたが、サイドタンクの中に設置するとなると容量の大きな給油器は設置できません。四角い形にすれば容量を増やせるのですが、旋盤で簡単にという訳にはいかなくなります。そこで、給油器の全高を、上端(蓋)はサイドタンクの上面ギリギリとし、下端(底)は歩み板に穴を開けて下方向に延長することにしました。 歩み板の裏から見たところ

歩み板の裏から見たところ給油器の底が見えますが、歩み板の裏から2mmほど出ています。これで、ほぼ設計書の給油器と同じ容量になりました。

給油器の高さは44.8mm(蓋を除く)、内径は12mmです。

サイドタンクを被せたところ

サイドタンクを被せたところサイドタンクの上面に見えているのが給油器の蓋です。このあとダミーの給水口を作り、その蓋を開けてスチームオイルを入れるようにしたいと思っています。

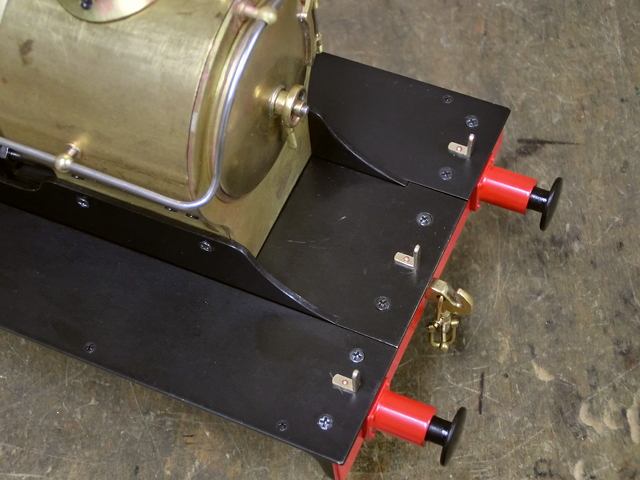

バーナー部ですが、適当なパイプがなかったので、直径9mmの鉄棒を芯に黄銅板(0.4mm厚)を巻いて作りました。合わせ目は特にカシメたりせず、ピンセットで挟んでぴったりしたところをロー付けしました。

バーナー部ですが、適当なパイプがなかったので、直径9mmの鉄棒を芯に黄銅板(0.4mm厚)を巻いて作りました。合わせ目は特にカシメたりせず、ピンセットで挟んでぴったりしたところをロー付けしました。タンク部は、コの字型に曲げた黄銅板(0.8mm厚)ふたつを組み合わせて作りました。これもロー付け。

導管は直径6mmのパイプのところを、手持ちの関係で5mmのパイプを使いました。取り付け棒は設計書通り。

設計書にはありませんでしたが、ステップを作りました。

設計書にはありませんでしたが、ステップを作りました。実際の寸法が分からないので、実機の写真などから大体の寸法を割り出して作りました。大きさは、縦27mm、横幅の広いところで15mm、狭いところが10mmです。あと、踏面ですが、写真で見ると両側に縁の様なものがあって、チリトリのような形をしていたので、一応真似て見ました。

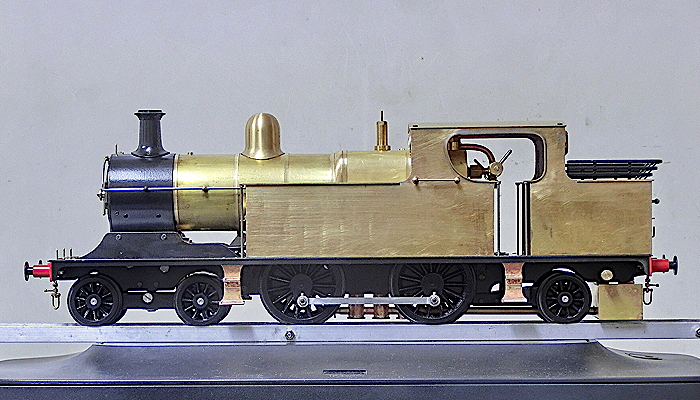

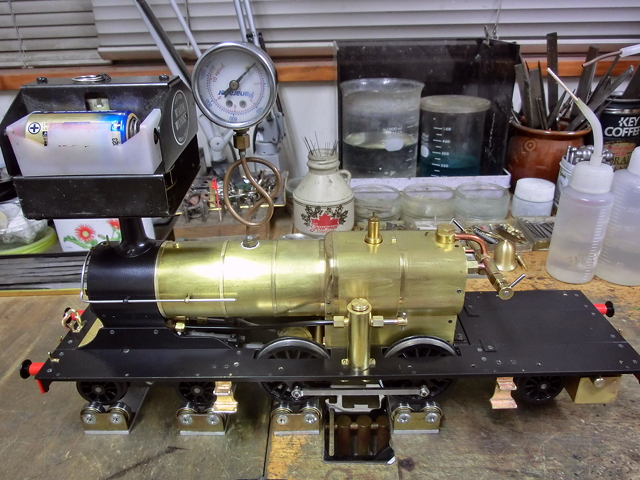

もう少し工作が残っていますが、とりあえず全景。

もう少し工作が残っていますが、とりあえず全景。残る工作としては、給水口の蓋とフロントデッキの斜めのカバー、それからブレーキホース。それと、外ボイラの内張りがあります。

--

年内に生地完成に持って行きたかったのですが、あとちょっとで終わりませんでした。来年頑張ります。

で、先ず給水口を作りました。

で、先ず給水口を作りました。ここは直接走らせることに関係のないパーツなので、簡単なものでもかまわないのですが、一応給油器のある方だけは蝶番を付けて蓋が開くようにしました。給水口部分は0.5mm厚の黄銅板、蓋はパタンと閉まるようにするには、ある程度の重さが必要なので、0.8mm厚の黄銅板を使いました。ロー付けで作り、サイドタンクの上にハンダ付けしました。

次はフロントデッキの上のカバー。本来給油器のある場所ですが、何もないのも寂しいので、実機にあるようなカバーを作りました。ただ、ここは開けても何もないので蝶番はダミーです。フロントデッキにネジ止め(写真右下)。

次はフロントデッキの上のカバー。本来給油器のある場所ですが、何もないのも寂しいので、実機にあるようなカバーを作りました。ただ、ここは開けても何もないので蝶番はダミーです。フロントデッキにネジ止め(写真右下)。 設計書に真空ブレーキホースの説明はありませんでしたが、折り込み図に描かれていたので作りました。

設計書に真空ブレーキホースの説明はありませんでしたが、折り込み図に描かれていたので作りました。材料は手持ちのφ2.8mmの黄銅の棒を使いました。長さを80mmほどに揃えてから、端から大体30mmぐらいをM3のタップでネジを切ります。このネジのところがホースの蛇腹部分になります。急に折れ曲がった部分は、よく焼き鈍してから内側に10箇所ほど糸鋸で切れ目を入れ、棒の両端をヤットコかピンバイスで掴みゆっくり曲げます。曲げたら切れ目に銀ローを流しておきます。蛇腹部分のカーブも同様に曲げますが、このときバーナーを固定し、両手で棒の両端をピンバイスなどで掴み、曲げたい部分を炙りながら曲げると力を入れずに曲げることができます。微妙なカーブを付けたいときにはいいです。ただし、なまし過ぎると黄銅がもろくなって折れます。

途中にあるフランジは銅線を使いました。先端から嵌め銀ローで固定しました。先端の金具は形がよく分からないので適当ですが、0.5mm厚の板を切り抜いて作り、これも銀ローで固定。

外ボイラの内張りには1mm厚のセラミックシートを使いました。火室部分とボイラの胴部分とに分けて、それぞれ火室部分は後ろから、ボイラの胴部分と煙室は煙室扉側からセラミックシートを丸めて入れました。アスターのキット(American)の経験から、接着剤(バスコーク)はセラミックシートにではなく外ボイラの方に塗りました。あと、1tセラミックシート1枚だけでは心配なので、念の為もう1枚を重ねて貼りました。

外ボイラの内張りには1mm厚のセラミックシートを使いました。火室部分とボイラの胴部分とに分けて、それぞれ火室部分は後ろから、ボイラの胴部分と煙室は煙室扉側からセラミックシートを丸めて入れました。アスターのキット(American)の経験から、接着剤(バスコーク)はセラミックシートにではなく外ボイラの方に塗りました。あと、1tセラミックシート1枚だけでは心配なので、念の為もう1枚を重ねて貼りました。 煙室底板の排気管周りの穴をそのままにしておいては通風が効かないので、この穴を塞がなければいけないのですが、セラミックシートなどを詰めて塞ぐには穴が大きすぎます。なので、ここはU字型に切り抜いた2枚の黄銅板(厚み0.5mm)を排気管を挟むように向かい合わせに重ねて穴を塞ぎました。で、板が浮き上がっては具合が悪いので、M1.7ネジで煙室底板に固定。この後、この上にセラミックシートを貼ります。

煙室底板の排気管周りの穴をそのままにしておいては通風が効かないので、この穴を塞がなければいけないのですが、セラミックシートなどを詰めて塞ぐには穴が大きすぎます。なので、ここはU字型に切り抜いた2枚の黄銅板(厚み0.5mm)を排気管を挟むように向かい合わせに重ねて穴を塞ぎました。で、板が浮き上がっては具合が悪いので、M1.7ネジで煙室底板に固定。この後、この上にセラミックシートを貼ります。 写真は煙室底板裏側です。蒸気管周りの穴も、このままにしておいては通風が弱くなってしまうので塞ぐ必要があります。ここは、それほど大きな穴ではないので、セラミックシートなどを詰めて穴を塞いでも良いのですが、バルブチェストの蓋の上から出ている蒸気管ユニオン(M6)にフランジ付きのナットを嵌め、これを締めて煙室底板の裏に密着させて穴を塞ぐことにしました。シリンダ製作時に蒸気管ユニオンを水平面(バルブチェストの蓋)に対して6度傾斜させておいたので、フランジを煙室底板に密着させることができました。設計書どおりに作っておいて良かったです。

写真は煙室底板裏側です。蒸気管周りの穴も、このままにしておいては通風が弱くなってしまうので塞ぐ必要があります。ここは、それほど大きな穴ではないので、セラミックシートなどを詰めて穴を塞いでも良いのですが、バルブチェストの蓋の上から出ている蒸気管ユニオン(M6)にフランジ付きのナットを嵌め、これを締めて煙室底板の裏に密着させて穴を塞ぐことにしました。シリンダ製作時に蒸気管ユニオンを水平面(バルブチェストの蓋)に対して6度傾斜させておいたので、フランジを煙室底板に密着させることができました。設計書どおりに作っておいて良かったです。 大抵の場合、初めてのスチームテストでは何かしらの不具合が出るのが普通です。なので、今回も外のレールで走らせる前に、いつもの作業机の上でテストをしました。この方が問題を見つけ易いですし、修理も直ぐにできます。で、これまでエアーでは調子よく動いていたので、たぶん大丈夫だろうとテストを始めたのですが、やはり初めから調子が良くありません。バーナーの炎に勢いがなく、色もオレンジ色なのが気になります。お湯が沸くのもアメリカンのキットの時より時間がかかります。安全弁の吹く気配もないので、そこそこ圧力が上がったところ(2kgf/cm2弱)で加減弁を開けたのですが、エンジンがスムーズに動きません。動いても、しばらくすると止まってしまいます。明らかにパワーがありません。炎の色から通風の効きが悪いのではと思い、空気の漏れていそうなところを探したのですが、特にそれらしいところはありませんでした。そこで、試しにバーナーを本体から外して火を点けてみたところ、外でも炎がオレンジ色なのです。たっぷり空気のある筈の外でもオレンジ色ということは、もしかしてアルコールの所為ではと思い、新しいアルコールで試してみました。でも、そんなことってあるのかな?と思いつつバーナーに火を点けると、今度は炎も青く、しかも大きく燃え上がる感じです。やはり使い残しの古いアルコールを使ったのが良くなかったみたいです。

大抵の場合、初めてのスチームテストでは何かしらの不具合が出るのが普通です。なので、今回も外のレールで走らせる前に、いつもの作業机の上でテストをしました。この方が問題を見つけ易いですし、修理も直ぐにできます。で、これまでエアーでは調子よく動いていたので、たぶん大丈夫だろうとテストを始めたのですが、やはり初めから調子が良くありません。バーナーの炎に勢いがなく、色もオレンジ色なのが気になります。お湯が沸くのもアメリカンのキットの時より時間がかかります。安全弁の吹く気配もないので、そこそこ圧力が上がったところ(2kgf/cm2弱)で加減弁を開けたのですが、エンジンがスムーズに動きません。動いても、しばらくすると止まってしまいます。明らかにパワーがありません。炎の色から通風の効きが悪いのではと思い、空気の漏れていそうなところを探したのですが、特にそれらしいところはありませんでした。そこで、試しにバーナーを本体から外して火を点けてみたところ、外でも炎がオレンジ色なのです。たっぷり空気のある筈の外でもオレンジ色ということは、もしかしてアルコールの所為ではと思い、新しいアルコールで試してみました。でも、そんなことってあるのかな?と思いつつバーナーに火を点けると、今度は炎も青く、しかも大きく燃え上がる感じです。やはり使い残しの古いアルコールを使ったのが良くなかったみたいです。特に大きな問題もなかったので、この次は外で走らせる予定です。

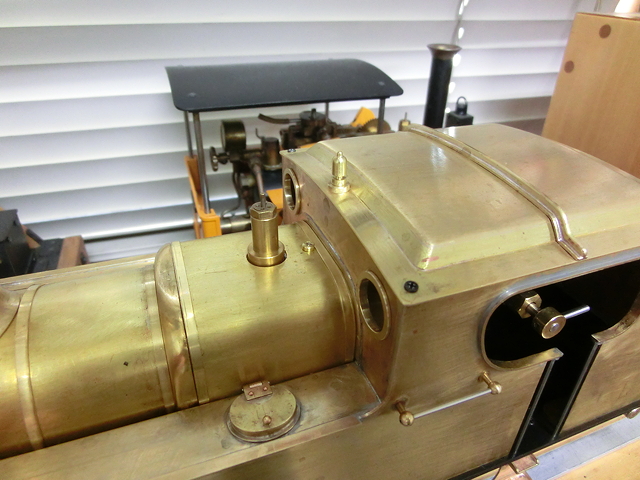

外で走らせる前に屋根の追加の工作をしました。

外で走らせる前に屋根の追加の工作をしました。この機関車の元になった実機の写真を見ると、屋根の上が台形の形に一段高くなっています。この台形部分をどう作るか?只の台形なら何とか作れそうなのですが、アールの付いた屋根の上に載っているので、単に板を張り合わせて作るのは難しそうです。なので、初めは『平らなままでもいいかな』とも考えましたが、『でも、やっぱり折角なので作ってみよう』ということで、考えついたのが骨組み(3x3の角棒に1mmの板を貼り付けて作った3x4の角棒)を作ってから、その上に0.8mmの黄銅板(屋根を切り抜いたときの板を使った)を貼り付け、その出来上がったものの4辺を斜めにヤスって台形にするという方法です。作ってしまえば、それほど難しくはないのですが、ちょっと悩みました。元の屋根にロー付けで付けました。真ん中の帯は、厚み0.8mmの板と1.5x2mmの棒で作り、屋根の裏側からM1.4でネジ留めしました。

ランプとホイッスル(ともにダミー)、それと、排障器を付けました。これで一先ず生地完成としますが、気になるところがあれば直すかもしれません。塗装は後日。

ランプとホイッスル(ともにダミー)、それと、排障器を付けました。これで一先ず生地完成としますが、気になるところがあれば直すかもしれません。塗装は後日。--

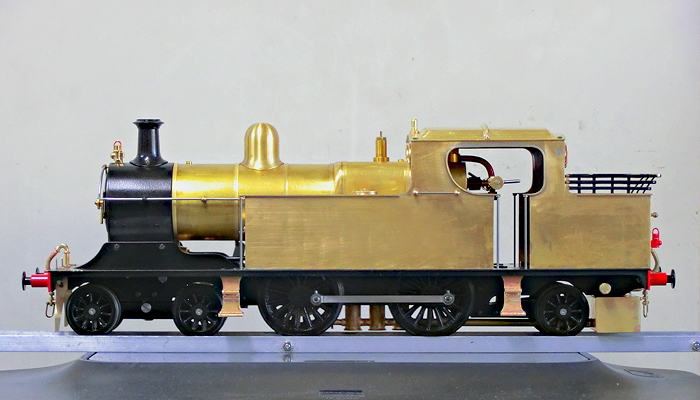

とりあえず完成記念写真

この機関車は真横から見た姿がいいですね。

塗装に時間がかかってしまいましたが、ようやく完成しました。生地の塗装は『Woolwich』のときと同じく塗装面に小さい粒が付いたので、3回ほどやり直しをしました。調べたところによると、エナメル塗料には目に見えない乾燥した樹脂が入っていて、これがエアーブラシで吹いたときに表面に付くみたいです。なので、吹き付けの前にティッシュペーパーで漉してから使いました。

塗装に時間がかかってしまいましたが、ようやく完成しました。生地の塗装は『Woolwich』のときと同じく塗装面に小さい粒が付いたので、3回ほどやり直しをしました。調べたところによると、エナメル塗料には目に見えない乾燥した樹脂が入っていて、これがエアーブラシで吹いたときに表面に付くみたいです。なので、吹き付けの前にティッシュペーパーで漉してから使いました。 色は、生地がPHOENIX PRECISIONの[Doncaster Shade]という色で、ラインの方はオレンジ色と黒色で入れました。こちらも初めの角丸を失敗したので、3回ほどやり直しをしました。で、結局、角は直角。こちらはタミヤのエナメルです。

色は、生地がPHOENIX PRECISIONの[Doncaster Shade]という色で、ラインの方はオレンジ色と黒色で入れました。こちらも初めの角丸を失敗したので、3回ほどやり直しをしました。で、結局、角は直角。こちらはタミヤのエナメルです。 左の文字とエンブレムは、サイドタンクに貼り付けるつもりで作ったデカールの元絵です。この後、いつものミラクルデカールで作ったのですが、どうしても上手く行かずに失敗。

左の文字とエンブレムは、サイドタンクに貼り付けるつもりで作ったデカールの元絵です。この後、いつものミラクルデカールで作ったのですが、どうしても上手く行かずに失敗。このままではサイドタンクが寂しい感じもしますが、かと言って、カラス口と細筆でエンブレムを描くほどのテクニックも気力もないので、サイドタンクの文字とエンブレムは無しにしました orz

完成してから随分時間が経ってしまいましたが、何も書かれていないサイドタンクを見るにつけ、いつも寂しい感じがしていたので、エンブレムはともかく文字だけは何とか入れられないかと、ずっと考えていました。

完成してから随分時間が経ってしまいましたが、何も書かれていないサイドタンクを見るにつけ、いつも寂しい感じがしていたので、エンブレムはともかく文字だけは何とか入れられないかと、ずっと考えていました。で、この2B1タンク機関車のプロトタイプは、ロビンソン設計の4-4-2タンク機関車で、元々グレートセントラル(GCR)鉄道のものと、ロンドン・アンド・ノース・イースタン鉄道(LNER)のものがあるようなのですが、そのLNERの方の機関車のタンク側面には『LNER』の文字と、その文字の下に数字が書かれているだけなので、文字だけなら何とかなるのではと思い、とにかくやってみることにしました。

写真は、文字入れの終わった2B1タンク機関車です。まあまあ、良い感じになったのではないでしょうか?

文字部分のクローズアップです。

文字部分のクローズアップです。『JNR8620』のとき文字を書いて上手くいかなかった経験から、今回は機関車本体に直接文字を書くのを止め、真鍮板から糸鋸で文字を切り出し、それをサイドタンク側面に貼り付け(ロックタイトで接着)、それから、一文字づつ筆で色(タミヤのチタンゴールド)を塗ることにしました。使用する真鍮板は、あまり厚みがあると違和感がありそうですし、薄すぎると糸鋸で切り出すのが難しいので、0.3mm厚のものを使いました。

2B1タンク機関車仕様

完成日; 2020/6/15

ゲージ; 45mm

スケール; 10mm=1フィート

シリンダ; スライドバルブ内側単気筒, ボア; 13mm x ストローク; 20mm

弁装置; スリップエキセントリック方式

カットオフ; 89%

給油器; ロスコー式

ボイラ; スミシス式, 直径35mm x 長さ182mm, 水管6mm x 3本

燃料; アルコール

全長; 365mm, 全幅; 86mm(キャブ), 全高; 126mm(屋根), 重量; 約3kg

走行時間; 約10分(水=100cc, アルコール=30cc, 先に水がなくなりました)