試作したものや、その他の工作

ライブスチームを作るきっかけになったエンジン。

ライブスチームを作るきっかけになったエンジン。何故か急にエンジンが作りたくなって、仕事場にある有り合わせの材料を使って作った首振り式エンジンです。ちなみに、シリンダーは 短くなった鉛筆用の延長サック。ピストンは銀の板を丸めてパイプ状にして作りました。はずみ車はビデオデッキを修理したときに交換したパーツ、それに、ノック式ボールペンのスプリングとアクリル板やユニット家具のジョイント金具といったところを寄せ集めて作りました。

空き缶で作ったボイラです。

空き缶で作ったボイラです。スチール製なので、とりあえずロウ付けは出来たのですが、それでもバーナーで炙ると直ぐに酸化して、ロウがなかなかきれいに流れませんでした。それに、ほとんど使わないのに錆びて穴が開いてしまうし、苦労して作った割には使い物にはなりませんでした(笑)。

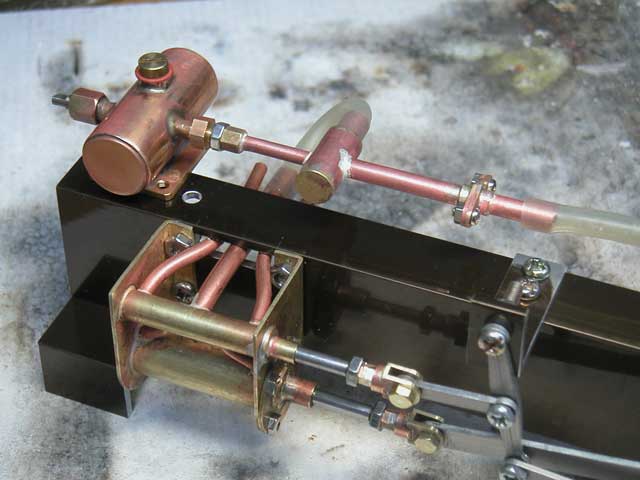

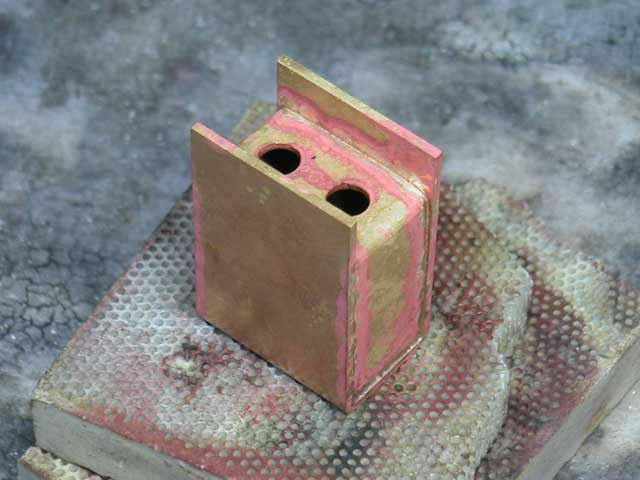

2号機を作る為に試作したエンジンです。

2号機を作る為に試作したエンジンです。  とりあえず、薄いですけど前後に板を付けました。

とりあえず、薄いですけど前後に板を付けました。 ピストンの蓋はネジ留めにしました。後で、ピストンの当たりを調節出来るようにする為です。バルブの蓋の方は今回はハンダ付けですが、他は全てロウ付けなので、これも最悪の場合、外すことができます。

ピストンの蓋はネジ留めにしました。後で、ピストンの当たりを調節出来るようにする為です。バルブの蓋の方は今回はハンダ付けですが、他は全てロウ付けなので、これも最悪の場合、外すことができます。  上記エンジン用に作ったピストンとバルブ関係の部品です。

上記エンジン用に作ったピストンとバルブ関係の部品です。上から、主連棒、偏心棒、それからラジアスリンク(?)。そして、心向棒、返りクランク。一番下は弁心棒とピストンロッドに付くクロスヘッドと、そのネジです。 それぞれの長さはピストンとバルブの動く範囲から適当に求めましたが、クランクピンの死点の位置とか、本当は結構きちんと決めなければいけないんでしょうね。

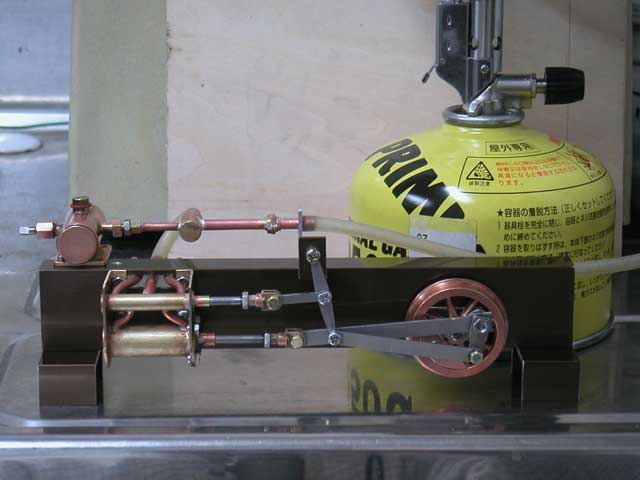

とりあえず部品を組んでみました。

とりあえず部品を組んでみました。シャーシは、この前の作り直しでいらなくなったもの。車輪は、この前の分の原型です。だから、一個だけ。

ベビーエレファント号のあぶり缶を使って蒸気を送ってみました。

ベビーエレファント号のあぶり缶を使って蒸気を送ってみました。振動でブレてボケてますけど、良く回ってます。

この、弁関係のロッドがカシャカシャ動くと、本当の機関車っぽくて感激しますね。

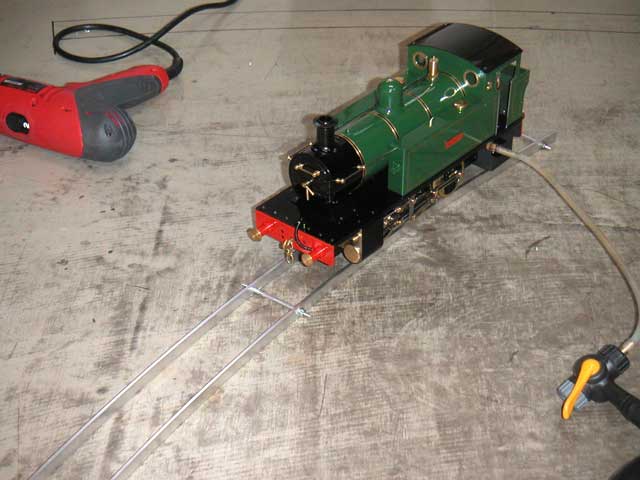

去年、加減弁と一緒に科学教材社から購入した給油器。エンジンへのつなぎ方がわからず放っておいたのですが、何となくつなぎ方がわかったので、とりあえず配管部品を作ってみました。

去年、加減弁と一緒に科学教材社から購入した給油器。エンジンへのつなぎ方がわからず放っておいたのですが、何となくつなぎ方がわかったので、とりあえず配管部品を作ってみました。でも、あれっ、フランジの付いているところが違うんじゃない?

で、フランジの位置を直してエンジンにつないでみました。(台は、丈夫なアルミチャンネルに替えました。)

で、フランジの位置を直してエンジンにつないでみました。(台は、丈夫なアルミチャンネルに替えました。)たぶん、これでいいと思うんですけど…

テスト大成功!

テスト大成功!車輪を指で押さえても止まりません。

オイルの量は給油器の七八分目くらいでしょうか。蒸気の入る余地があればいいみたいです。 ちなみに、オイルは自転車整備に使うスプレイ式のものを使いました。こんなんでいいんでしょうか?

しかし、よく回るのはいいんですけど、まわりが油まみれになりますね ^_^;

ちょっと細めですが、給油器の水抜き兼給油ポンプを作りました。

ちょっと細めですが、給油器の水抜き兼給油ポンプを作りました。ところで、昨日は給油器に自転車整備用の油なんかを入れてしまいましたが、本当は、もっと粘度の高いライブスチーム専用のオイルを使った方がいいみたいですね。

旋盤です。

旋盤です。ベルメックスで"特別価格"という誘惑的な言葉に負けて、ついに、旋盤を買ってしまいました。

いわゆるミニ旋盤というものですが重いです。本体重量37kg。

まだ使い方が分かりません (笑)。

久しぶりの更新ですが、コツコツとこんなものを作っていました。レール用のしめネジ(枕木)です。112本もあります。切断は友人のところでやってもらったのですが、ネジ切りは自分でやってます。

久しぶりの更新ですが、コツコツとこんなものを作っていました。レール用のしめネジ(枕木)です。112本もあります。切断は友人のところでやってもらったのですが、ネジ切りは自分でやってます。4ミリのアルミ丸棒に3ミリのネジを切るので、その為の段差を旋盤で削っています。でも、まだ半分削ったかどうかです ^_^;

ネジが全部出来るまで待ちきれないので、レールを一組だけ試作しました。

ネジが全部出来るまで待ちきれないので、レールを一組だけ試作しました。完成時のレイアウトは半径約1.9メートルの円型ですが、これを16分割します。レールの素材は3×10ミリのアルミの板です。車輪が真鍮なので、レールの耐久性よりも車輪の摩耗を心配してアルミにしました。

で、今回は試作なので、しめネジは両端と真ん中の3本だけです。

自転車用の空気入れで、給水ポンプの接続金具から空気を入れて走らせてみました。

短い距離ですがレールの上を走ると感激しますね。

今日は仕事が空いたので、一気にしめネジのネジ切りをやってしまいました。

今日は仕事が空いたので、一気にしめネジのネジ切りをやってしまいました。先日、とりあえず一組だけレールを作ったので、残りは15組分105本です。でも、両端にネジがあるので210個も切ることになります。

旋盤の三爪チャックにしめネジをくわえてダイスで切りました。

ところで、ちょっと気づいたことがあります。しめネジの材質がアルミなので簡単に切れてはくれるのですが、切削油を付けないで切るとネジの直径が若干小さくなってしまうようです。切れても切れなくても、この場合、切削油はつけた方がいいように思いました。ちなみに、切削油と言っても、私が使っているのは普通のサラダ油です ^_^;

それにしても、疲れました。 腕は痛くなるし、手の指にはマメは出来るし...。でも、後もう少しです。

やっと、レールが組み上がりました。

やっと、レールが組み上がりました。 組み上がったレールを平らな所に並べ、走行試験をしました。

組み上がったレールを平らな所に並べ、走行試験をしました。いつものように空気入れで走らせましたが、脱線もせず中々のスピードで走ってくれました。

あとは道床ですね。

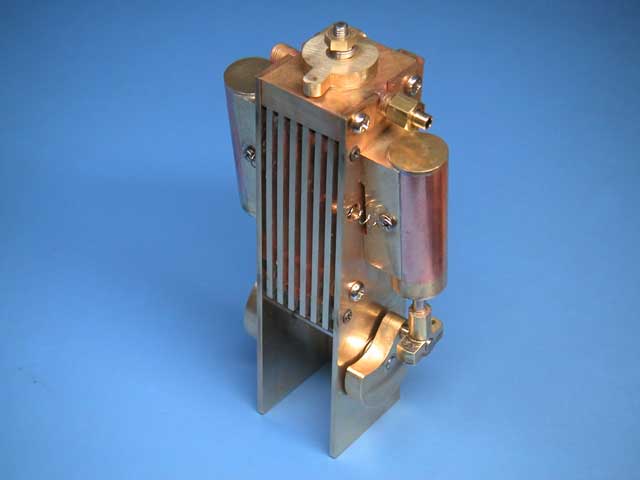

逆転機付きのオシレーチングエンジンを作りました。復動です。

逆転機付きのオシレーチングエンジンを作りました。復動です。グラファイトヤーンをきつく巻いてしまったので少し渋めですが、パワーは有りそうです。前面の格子は、配管のはみ出た下手なハンダを隠す為に取付けました。

エンジンの鋳造でストップしてしまった8620は後回しにして、このエンジンを使って別の機関車を作ろうかと考えています。

オシレーチングエンジン用のボイラを作り始めました。

オシレーチングエンジン用のボイラを作り始めました。今回も1mmの銅板を巻いて作ります。上下の鏡板間が65mm、直径46mmの小さな縦型ボイラです。煙管は参考にした設計では15mmなのですが、手持ちが無いので8mmを3本としました。

重ね合わせ面です。ちょっと頑張ってみました ^_^。

重ね合わせ面です。ちょっと頑張ってみました ^_^。固定用のリベットには1.5mmの銅板を細く切り出し、それを1mmの丸線に延ばしたものを使いしました。

V型2気筒のオシレーチングエンジン(複動)を作りました。

V型2気筒のオシレーチングエンジン(複動)を作りました。ネットで見つけた何種類かのV型エンジンの中から、私にも理解出来そうなものを選び参考にしました。基本的には前回作ったWoody Shayのエンジンを元にしています。背中合わせになっていた配管側を開いてV字型にした感じです。ただ、エンジンごとに必要だったクランクがひとつになっているのが違うところです。また、今回のV型エンジンの場合には、背中合わせ(向かい合わせ)のエンジンが各々逆回転をしていたのとは違って同じ方向に回ることになります。実は、始めの穴開け(中心の円筒形の部分)で、ここのところを間違えてしまい、見事に、回りませんでした ^_^;(写真は作り直したものです。)

ちなみに、 エンジン本体は、20mm×20mmの真鍮角棒に12mmのドリルで穴を開けてから内径10mmの銅パイプを差し込んでシリンダーとし(リーマが無いので苦肉の策)、外側はヤスリで半丸に削り蒲鉾状にしました。なので、内径の割には外径が大きく重くなってしまいました。

シリンダ後蓋は後々のことを考えてネジ留めとしました。一方、前蓋の方はネジ留めでなくても構わなかったのですが、ハンダが融けないのでネジ留めとしました ^_^;

90度に曲げた内径2mmの銅管を蒸気分配板に、また、中心の円筒形部分には真っ直ぐな内径2mmの銅管を予めロウ付けしておき、そこに内径3mmの真鍮パイプをハンダ付けして配管しました。中心部の円筒形(直径22mm)の配管は、2mmのドリルで穴を開け中でつなげてあります。 蒸気は中心部の円筒形上にある穴から入り、この写真の裏側の穴から排気されます。

90度に曲げた内径2mmの銅管を蒸気分配板に、また、中心の円筒形部分には真っ直ぐな内径2mmの銅管を予めロウ付けしておき、そこに内径3mmの真鍮パイプをハンダ付けして配管しました。中心部の円筒形(直径22mm)の配管は、2mmのドリルで穴を開け中でつなげてあります。 蒸気は中心部の円筒形上にある穴から入り、この写真の裏側の穴から排気されます。配管の後ろにあるステンレスのネジは補強の為のもので、センタピン中心から車軸中心までの距離を決めてからナットを締めて固定しました。ステンレスの短い棒は逆転機のレバーです。

ガスバーナーを作ろうと、先ずは、小さめのガスタンクを作りました。でも、爆発しては困るので、1.5mmと、ちょっと厚めの真鍮板を使いました。

ガスバーナーを作ろうと、先ずは、小さめのガスタンクを作りました。でも、爆発しては困るので、1.5mmと、ちょっと厚めの真鍮板を使いました。上記のV型オシレーチングエンジンを、今度のガスバーナーを使ったボイラで回そうと思っています。

ガス噴出口です。 中央に直径約0.2mmの穴が開いています。

ガス噴出口です。 中央に直径約0.2mmの穴が開いています。0.2mmのドリルを持っていないので、”線引板”というものを使って少しずつ細くしたパイプを作って、それを、パイプの外径と同じ直径の穴を開けた真鍮にロウ付けして作りました。

ガスタンクにコントロールバルブと注入口をロウ付けしました。

ガスタンクにコントロールバルブと注入口をロウ付けしました。コントロールバルブは普通の加減弁と同じ構造で比較的簡単なので自作しました。一方ガス注入口は、家にあったガスバーナを分解し構造を調べましたが、ちょっと難しそうなので自作を諦め、これを、そのまま拝借することにしました ^_^;

バーナーをバラしたところです。

バーナーをバラしたところです。六角形のボルトの頭のようなものはガス噴出口です。(ロウ付けしてからヤスリで六角形に削りました。)

空気取り入れ口の直径は6mmで、ふたつ開けました。また、バーナー部は直径8mmの銅管に0.9mmの穴を32個開けて作りました。

火を点けてみました。

火を点けてみました。とりあえず火は点きましたが(当たり前ですが)、炎が中々安定しません。ガス噴出口から空気取り入れ口までの距離を少し変えただけでも炎の出方が違ったりします。

今日もバーナーです。今回は実際にも使える様にと少しタンクを大きくしました。W50×H45×15で、真ん中に補強の板を入れてあります。厚みは1.5mmです。(今回は真鍮板がなくなってしまったので銅板です。)

今日もバーナーです。今回は実際にも使える様にと少しタンクを大きくしました。W50×H45×15で、真ん中に補強の板を入れてあります。厚みは1.5mmです。(今回は真鍮板がなくなってしまったので銅板です。)また前回で、燃焼中のタンクが冷えて火の燃えが悪くなるのがわかったので、今度はタンクをボイラの横に置くことを前提に、厚みを余り厚くせず、コントロールバルブも横向きに変えました。

バーナー部は丸い穴ではなく、2.5mm間隔のスリットにしました。パイプの直径も煙管に入れることを考慮しも6mmに変更しましたが、ここは、もう少し実験しなければ最適なものがわかりません。

ガス注入口です。

ガス注入口です。どうにか自作してみました。左から3番目のパーツを、自転車のチューブのバルブに使ってある虫ゴムを利用することを思いついたので作ることができました。スプリングは手持ちの直径4mm線径0.4mmがあったので、それを巻き直しました。トップのネジ部のOリングは内径4mmを使いましたが、ここをシリコンゴムのチューブを輪切りにしたものを使えば、もう少し全体を細くできそうです。でも、機能を果たしていれば既製品に合わせることも無いので、このままでもいいように思います。

今回は本の紹介です。

今回は本の紹介です。 "STEAM TRAINS.... In YOUR GARDEN"という本で、副題は"Build your own live steam locomotives and rolling stock"です。 イギリスのCamden Miniature Steam Servicesというお店からネットで購入しました。

メインは、ナローゲージの"ERIC"という機関車の作り方で、イラストがとても綺麗です。 文章が全て英語なので(当たり前ですね)、内容はまだよくわかりませんが、イラストだけでも、やる気さえあれば何とか作ることが出来そうです。ただ、暫くは綺麗なイラストと写真を眺めて楽しもうと思っています。

この機関車の製作記事の他に、いくつかのバリエーションと客車や貨車の製作法も書かれています。また、石炭焚きボイラーの作り方も載っていて大変参考になります。("ERIC"はガス焚き)

作りたい機関車が、またひとつ増えてしまいました。

先日紹介した本に載っていた製作記事を参考にワゴンを作りました。

先日紹介した本に載っていた製作記事を参考にワゴンを作りました。この後、囲いを作るか柵をつくるか? とりあえず、フラットワゴンです ^_^

材料は、ハイスラのバンパーを作った時の残りの板と、ジャイロモノレールに使った10mm×20mmのアルミアングルです。それと、いつか何かに使えるかもと作っておいた直径22mm(ちょっと小さい)の車輪と、ホームセンターで買って来たネジ込み式の小さな鉄製フックです。

材料は、ハイスラのバンパーを作った時の残りの板と、ジャイロモノレールに使った10mm×20mmのアルミアングルです。それと、いつか何かに使えるかもと作っておいた直径22mm(ちょっと小さい)の車輪と、ホームセンターで買って来たネジ込み式の小さな鉄製フックです。 試験運転用コロ

試験運転用コロ直径16mm(穴径5mm)のベアリングを使って、試験運転用のコロを作りました。ベアリングを固定する台は、真鍮アングル(15x15x1.6)とアルミフラットバー(厚み3mm)使いました。ベアリングの心心は18mmです。 今回は安く済まそうと自作しましたが、ベアリングも16個ともなると結構な値段になります。真鍮アングルとアルミのフラットバーは手持ちを使ったので、市販のコロを購入するより安く済みましたが、材料全てを買い揃えて作るとなると微妙なところです。

8620のテストも兼ねて、タミヤのSPRAY-WORK"REVO"につないで回してみました。

8620のテストも兼ねて、タミヤのSPRAY-WORK"REVO"につないで回してみました。スタフィングボックスには、これもOリングを使って、後蓋(スタフィングボックス)の厚みを極力抑えています。

蒸気板も15x15の真鍮角棒を使い、円柱形部分は旋盤で削り、ギアのところの切り込みは糸鋸で切り取ってからヤスリで仕上げました。

まだまだ試作段階なので、これから、さらに作り易さを考えて改良していくつもりです。

2016.4.19. SSEngine図面修正版→ SSEngine2 PDF